| �ߋ����L 2022�N �ДN�ł������^�C�K�[�X�͂܂��D���ł��܂���ł����B |

| 2022/01/09�i���j ��1125�@�n���n�� A HAPPY NEW YEAR |

|---|

|

���N����낵�����肢���܂��B |

| 2022/02/05�i�y�j ��1126�@�l��̓u���O���X�V���ׂ����ۂ� |

|---|

|

�@�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ�����n�u���O���Ƃ�ƌ��Ȃ��Ȃ����B �@����A���X�I���Ōq�������Â��F�l�Ɖ�b�������A�݂�ȃu���O���X�V���Ȃ��Ȃ�����ˁA�Ƃ����b�ɂȂ����B���ɕs�v�c�Ȃ��Ƃ͖����B���R�͗l�X���邾�낤�B �@���ɁA�X�}�z1�Ŏ�y�ɕ���������L�ł���c�C�b�^�[�͕֗����B�ǂ������֍s�����A����H�ׂ��A���܂ŐQ�Ă��A����}�W�ő��A�����������E�E�E�B������`����ׂ����Ɏ�Ԃ̂�����u���O���g���Ӗ��͔����B �@��y�����l�����āA����Ɏ��Ԃ̂����钷�����������鎞��ƂȂ������Ƃ�������낤�B �@�����A�ǂ����낤�B�C���X�^��c�C�b�^�[�Ȃǂ́A���̊ȕւ��Ɣ���Ⴕ�āA���L�������o�����╡�G�Ȋ���̃��b�Z�[�W���܂ł������Ȃ��Ă͂��܂����B��y���ƃ��b�Z�[�W���̓g���[�h�I�t���B�Ȉ�SNS�́A���ׂȊ���A���_�̍����A������]�C�A�l�X�ȗv�f���]���ɂ��Đ��藧���Ă���B �@�����Ƃ�����ȑO�ɁA���M�҂Ǝ�̑o�����Z���Ɋ���Ă��܂��A���b�Z�[�W���̋������͂�������A�����ǂ݉������肷��\�͂��ቺ���Ă���̂�������Ȃ��B �@����̗���ƕЂÂ���̂͊ȒP�����A���������߂āA����������̂�F�����Ă������Ƃ͕K�v���Ɗ�����B �@�b��߂����A���̎��ɉ�b���Ă����F�l�H���A���g���u���O���X�V����p�x���啝�Ɍ��������A�X�V����@��̂��������킯�ł͂Ȃ��ƁB �@�����āA���̓����ȑO�Ȃ�u���O�ɏ����Ă������낤�Ƃ������C�Ȃ��o�������������ƌ����B �@�ʔ����ł͂Ȃ����B���������̂������̂��B �@���Е������Ă���Ɨ��݁A�b�����B �@�ȉ��̂悤�Ȏ�|�̘b���B �@���@���@���@���@�� �@�����͂����������B �@���̋@�Ńz�b�g�R�[�q�[�����ƍ��z��������A���K�����肸�R�[�q�[�������Ȃ������B �@�������A�悭�����IC�J�[�h���g�p�ł��鎩�̋@�������B��������B �@IC�J�[�h���������ĔO��̃R�[�q�[����ɓ���邱�Ƃ��ł����B �@���̋@������o�����R�[�q�[�A�߂�����₽�������B �@�ԈႦ�ė₽���̔����Ă��B �@�k���Ȃ���R�[�q�[��C�Ɉ��݊������B �@�ƂقفA���ׂЂ����������`�I �@���@���@���@���@�� �@�Ƃ����b�������B �@�Ȃ�ƂȂ��A���҂��ĕ������������Ԃ�Ԃ��ė~�����Ǝv�����̂ŁA�����ƃu���O�ɂ͓��e���Ȃ��Đ����������̂��낤�B������̂ł���B |

| 2022/03/07�i���j ��1127�@�������o�[�E�n���n���o�[�X�f�[ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�n������̒a�����A�߂�����Y��ĂĂ�ׂ��B �@�n������̊e�L�����ɂ͒a����������B�Ⴆ�A�n�����Y�Ƃ��Ԃ邭���8��6���B���{��������7��10���B�u�Ƃ��Ƃ��n�����Y�v�t�@���Ȃ�A����őS�Č����邱�Ƃ�1�̃X�e�[�^�X�ł��낤�B �@�����ȑO�͑S�ĉ����Ă������肾�������A���Ԃ��o�ɂ�L���ɂق���т��o�n�߂Ă���B�}�t���[������9���́c�c����H�@10�����ĒN�̒a�����������H�@�̂��ۂ���́c�c���[�c�c�Ƃ���������B���S�ɂ̔]�̐����ł���B���X���Ȃ��]�זE������Ŋ뜜��Ɏw�肳��Ă���B �@����ł͂����Ȃ��B���ɂ��n���T�C�g�̊Ǘ��l������́A�m�����\���ɔ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ̐��Ƃ���䂦��́A�[�������ɐ旧�L�x�Ȓm���ʂł���B �@�v���Ԃ��Γ��T�C�g���J�ݓ����́u�n���������v�Ƃ����R���e���c���ŁA�n�����Y�Ɋւ���f�[�^�x�[�X�I�Ȃ��̂���舵���Ă����B���S�ɕԂ��Ċ�b�m���K���悤�Ǝv���B �@���������킯�ŁA�n������̒a�������ꗗ�ɂ܂Ƃ߂Ă݂��B

|

| 2022/04/13�i���j ��1128�@�カ���Ƃ͍߂��� |

|---|

|

�@�˂��݂����(10) �@���F�Z�����F�̃n�[�t�A�b�v �@���F�����ڂȔZ����F �@�����F�v�Z������ �@���i�F�����n �@���̏����F���R�[�_�[ �@�������F�h�ƃu�U�[ �@�f�f���[�J�[ ���q���w���ɂȂ��Ă݂� �@��_�^�C�K�[�X�����������Č��������������ʁA���ɂ����Ȃ��f�f���[�J�[�Ɏ���o���Ă��܂��܂����B�����ȂF�X�_���ł��B |

| 2022/04/25�i���j ��1129�@���E��x���u�s�J�`���E�̋t�P�v���r���[ |

|---|

|

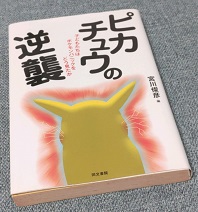

�@�O��́u�s�J�`���E�̋t�P�v����肵�A�ǂݏI�����B

�@����́A1997�N�ɔ��������|�P�����V���b�N���ނƂ��Ċ��s���ꂽ�A20�N�ȏ�O�̏��Ђ��B

�@�ٗl�ʼn������ȑ��݊�����\���ƃ^�C�g���B�����̎��́A�V���̏����ȍL���Ō��������̖{����ł���ɓ��ꂽ�������B���������s�������������̂��A�ǂ̏��X�ł���舵���Ă��炸����ł��Ȃ������B

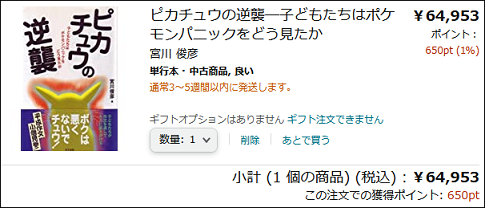

�@���̌��Amazon�ł͒��Õi�ł�����`�����~�BWeb��ł̃��r���[���قƂ�nj�����Ȃ��B�܂��܂��������B��̂ǂ�Ȗ{�Ȃ̂��낤�\�\�Ƃ����v������������Ė�20�N�B

�@���Amazon���`�F�b�N����ƁA���́u�s�J�`���E�̋t�P�v��700�~���炸�ŏo�i����Ă����B���������������s�������l���ꂵ�Ă����B��Ԃ͒��ÂŁu�v�Ƃ̂��Ƃ����A�S�����Ȃ��B�����������w�������B

�@������ɖ{���͂��A��Ɏ�����B20�N�z���̖��������A�����Ɗ������o�����B�L�����B�����������R�炵����������Ȃ��B

�@�����͑S�̓I�ɒ��F���F�Ă���V�~�������B������20�N�ȏ�O�̏��Ђ��A�������Ȃ��B�ނ������B���e�[�W�ƕ\�����ׂ����낤�B�܂��ǂޕ��ɂ͎x��Ȃ��B

�@ �@���̒m�点�Ƃł������̂��낤���B�܍ɂȂ閺�ɗ�́u�s�J�`���E�A�J�C�����[�c�c�v�̐����S�����ɏ����Ă�����āA������ËL���Ă������Ƃ��Ă����B �@�{���͂���Ȉꕶ�Ŏn�܂�B�����嗬�s���Ă����u�|�P���������邩�ȁH�v���u�����S�v�ƌĂԃZ���X�A�����Ă��ꂩ��N���鎖�������z��������A���Ƃ������t������`���ł͂Ȃ����B �@�������̖{�͏����ł����M�ł����`�ł������B���̓��e���������育�Љ�悤�B �@�����́u�{��r�F�v�� �@�{��r�F�i�݂₪��Ƃ��Ђ��j���́A���猤���@�ւɏ������đ�w�����A�]�_�ƂȂǂ߂Ă���ꂽ�A�앶��\������̑��l�ҁB�����ł͋{��搶�Ƃ��Ăт���B �@2014�N��60�̎Ⴓ�ŖS���Ȃ��Ă��邪�A�u�s�J�`���E�̋t�P�v�ȊO�ɂ����������s����Ă���A�������앶�Ɋւ�����̂ł���iAmazon�����N�F�{��r�F�̍�i�ꗗ �j�B �@�앶�E�]�_���ƕ\���A�Z�@�̎w�������S�̐搶�̒���ɂ����āA�{���̃^�C�g���͂��Ȃ�ِF�ɉf��B �@�{��搶���g�̓|�P�����Ƃ̓��ʂȌq����͖����Ǝv����B�����A��������������ȑO�ɍD��S����|�P�����ɂ��Ă�����������A�`���̂悤�ɂ����g�̖�����ɐF�X�����Ă�����Ă����悤���B �@�|�P�����V���b�N�̔w�i�Ƌ��P �@�{���̕���́u�q�ǂ������̓|�P�����p�j�b�N���ǂ��������v�B �@���e�Ƃ��ẮA���ʂ�9���ȏオ�����w���̃|�P�����V���b�N�Ɋւ���앶�ō\������Ă���B�����̍앶�́A�|�P�����V���b�N�̔����ƃA�j���̕������~���āA�w�Z�⌤����ŋ{��搶�̐��k���������������̂��B1��1�̍앶�ɓY������͖����A�q�ǂ������̕\���d����Ӑ}�ŁA�������قڂ��̂܂܌f�ڂ��Ă���B �@�{��搶���g�́A�e�͂�2�`3�y�[�W�قǕ��͂�Ԃ��Ă͂��邪�A�������~�Ɏ^���Ƃ��q�ǂ������ׂ��A�Ƃ������|�P�����V���b�N���̂ւ̈ӌ��͏q�ׂĂ͂��Ȃ��B�e�e�[�}�Ɋ�Â����g�̍l����A�q�ǂ������Ƃ̂�����⑫�I�ɏq�ׂ�ɗ��܂��Ă���B �@�S�̓I�ɖ{���́A�|�P�����V���b�N�������ɂ��Ĕ������A�������~�Ɏ�������������q�ǂ������������l�������B�����đ�l���������P�Ƃ��Ď��ׂ����A�Ƃ��������ƂɎ�Ⴊ�u����Ă���B���̒T���̎�i�Ƃ��č앶��p���Ă���B �@�����̎���w�i�́A1997�N�B�u�|�P�����v�Ƃ����Z���Z�[�V���i���ȕ����Ɏq�ǂ����������������Ŕ��������|�P�����V���b�N�B�|�P�����ɐ��g�ŐG��Ă��������̎q�ǂ������́A��������̗����Ȉӌ��B�m����ے���������A�S�Ă��앶�̌`���ł��̂܂܍ڂ����Ă���B�앶�W�ł���A�q�ǂ����_�̎Љ�ɑ���_���W�Ƃ�������B �@�e�͂̃^�C�g�� �@���̖{�͈ȉ���8�͂ō\������Ă���B �@�E�|�P�b�g�����X�^�[�i�|�P�����j�Ƃ� �@�E�|�P�����̓� �@�E�|�P�����̎��� �@�E38�b���Č����� �@�E�����X�^�[��T�� �@�E�|�P���������̒T�� �@�E�|�P�������f���~ �@�E�܂ڂ낵 �@���ꂼ��̃e�[�}�ɋ߂��앶���f�ڂ���Ă���B����͋{��搶�����Ƃ⌤����̒��Ŏq�ǂ������ɍl���������e�[�}�ł���悤���B �@�͂�i�ނ��ƂɁA�������j�S�ɔ���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă���B �@���̎��ǂ����������A�������������B �@�|�P�����ɔM������̂͂Ȃ����B����Ƃ͉����B �@38�b�Ŗ��Ȃ̂́A�������鑤���A���鑤���A����ȊO���B �@�����X�^�[�Ƃ͉����B�����A����A����́A�����Ȃ����́A�l�Ԃ��̂��́B �@�|�P�����Ƃ��������ɂ�����q�ǂ��ƁA���グ���l�B �@�A�j���̕��f���~���牽���w�сA������邩�B �@�q�ǂ��B�������A�܂��͍l�����u�܂ڂ낵�v�Ƃ́B �@�����������肾�낤���c�c����B�߂��Ⴍ����^�ʖڂȖ{����R���B �@�����Ɍ����A���������{�ʂł��̖{����肵���������������B�����ɕ֏悵�����������Ђ��Ƌ^���Ă����B�����W���J����Α�^�ʖډ߂���{�������B���҂̋{��搶�ɐ\����Ȃ��v���B �@�q�ǂ������̈ӌ� �@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�{���̃e�[�}�́u�|�P�����V���b�N���ǂ����������v�u�A�j�����~�Ɏ^���������v�Ƃ������ϓ_�ɂƂǂ܂炸�A�|�P�����V���b�N��ʂ��āA�q�ǂ������Ǝq�ǂ���������芪���Љ�ǂ̂悤�Ȃ��̂����l���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���B �@�E�|�P�������D���h �@�P���ɁA�����͂��������ǃ|�P�������D�����A�������~�͂��₾�Ƃ����ӌ��B��������l�̃|�P�����t�@���������Ĉ�Ԉ��S����ӌ������m��Ȃ��B�q�ǂ������Ƀ|�P���������̂悤�ȑ��݂ł����ė~�����A�Ƃł��������B �@���͂��̎��o�����Ă��܂����B�i�����j���Ă���A������ɂイ���Ă���������܂���B�ł�����ς�|�P�����傷���B�i��2�j �@���̂ւ�Ȍ��ʼn��l�������ꂽ������āA�������낢�܂𒆎~�ɂ��Ă��܂��Ȃ�Ă�����Ȃ��B�i��3�j �@�E��l�����������h �@�|�P�����̃A�j����������~�ɂ�����l�����ւ̈ӌ��B�q�ǂ��ɗǂ���Ǝv���Ď��グ����A�t�ɗ^������A����͎q�ǂ��̂��߂ł͂Ȃ��A��l���g�̂��߂ł͂Ȃ����B�T���^�N���[�X�͂Ȃ������Ńv���[���g�������̂��B�q�ǂ����������l�ֈ�a���Ƌ^��𓊂������Ă���B �@�|�P������������600�l�̂��߂ɂ�߂Ȃ�Ă���������ł��B�܂����������ǂ���������Ă����̂ɑ�l�ɂ��߂��Ă��܂�Ȃ��ł��B�i��3�j �@�T���^�́A�ڂ������܂������Ȃ��l�����Ƀv���[���g��������̂��B�Ȃ��A�܂������l�����ɂ͂����Ȃ��̂��A������Ɏv���B�i��5�j �@�悭�A���ƂȂ́u�`���Ă�����v�Ƃ������A���ꂪ�{���ɐ����Ȃ̂��낤���A�q���͂��낢��̌����āA�K���A���R�����݂Ƃ�̂ł͂Ȃ����낤���A�Ǝv���܂��B�i��1�j �@�E�����������������h �@�|�P�����ɂ̂߂肱�ގq�ǂ��������g�Ɍ��������o���ӌ��B�����I�ȋ��������łȂ��A�S���I�ȋ������߂��Ȃ������ʂ��Ƃ��������B�܂��A���s��l�ԊW����|�P�����ɋ�����A���̓��@�Ɉ�a�����o����q�ǂ��B �@���������������Ƃ������Ƃ������Ȃ����B�i�����j�����N���C�}�b�N�X�̎��ȊO�ɂ��̕����𗬂��Ă��A�����܂ł������傤�͏o�Ȃ�������ł͂Ȃ����B�i��4�j �@���̓|�P�����p�j�b�N�Ƃ̓A�j���ɂ���̂߂肱��ł����A�N���C�}�b�N�X�̏\���Ԃɂ́A�����e���r�Ƃ̋�����1���[�g�����Ȃ��Ȃ��Ă���̂��Ǝv���B�i��5�j �@������������l�����́A�u�|�P�����v�Ƃ������ɗV��Ă����Ȃ����B�i��5�j �@�E�e���r�ǂ����������h �@���������|�P���������L�Q�Ȕԑg�����ɂ��邾�낤�A�|�P�����������Ȃ����~�����̂��Ƃ����ӌ��B �@�|�P�����𒆎~����������킢�l���E�����݂𒆎~���������������Ǝv���B�i��5�j �@�e���r�ɂ́A�E�l������G�C���A���̔ԑg�ȂǁA�A�j���������Ƃ���������̂���R���邩��A�����̃A�j���̐F����ʼn��l��������āA�ɂ�C�������ԑg���������ɂȂ��Ȃ�̂́A���������B�i��4�j �@�E�Љ���������h �@���L�����_�ŁA����������芪���Љ�A�R�~���j�e�B�ɂ����鑼�҂Ƃ̋����A�l�ԊW�Ɍ��y���āA�x����炵�Ă���ӌ��B �@�킴�킴�h�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Љ�S�̂��A����Ԋ댯���ƌ����Ȃ����낤���B�h�������߂邱�Ƃɂ���Ď����������錋�ʂĂ��܂��悤�Ȏh���́A�{�����B�����߂Ă�����̂ł͂Ȃ��Ǝv���B�i��1�j �@���̐��̖����͌`�ɂ͂�����Ȃ��B�܂�`�ɂ͂�����Ȃ����̂ŁA�l�Ԃ̐S��������Ă�����̂ł͂Ȃ����낤���B�i��6�j �@�E�|�P���������������h �@�|�P�����Ƃ����R���e���c���̂Ɉ�a�����o���A�w�E����ӌ��B�܂��A�|�P������O��Ƃ����R�~���j�e�B����Ղ��Č����ӌ��B �@�|�P�����̓|�P�b�g�����X�^�[�������X�^�[�{�[���ŕ߂܂���B����͐l���l���䂤�����܂��͎E���Ă����Ȃ����[�Ǝv���B�i��5�j �@����̎q���B�͊F�u����Ă���v�̂ł���B�i�����j�q���B�́A���Ԃ�����A�W�c�̒��ł݂�ȂƓ����������Ă��悤�Ǝv���A�u�����v�������Ă����Ă��܂��̂��B�i�����j�u�|�P�b�g�����X�^�[�v�́A�܂��܂��q�������ꂳ���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����B�i��1�j �@�|�P�����₽�܂��������A�l�ԊW�����镨���Ǝv���B�i�����j��������Ȃ���A��ɂ����Ȃ��A�Ƃ����C�����ƁA�������Ă���̂����_�܂ŒB���Ă��܂������炩������Ȃ��B�l�ԊW�͂��̂��Ȃ��Ɛ��藧���Ȃ��̂�������Ȃ��B�i��6�j �@�^�C�g���̈Ӗ� �@���̂悤�ɁA���ɗl�X�Ȉӌ�������B�q�ǂ��ƕ���Ȃ���A�n�b�Ƃ�������ӌ������Ȃ��Ȃ��B �@�����čł��C�ɂȂ�̂��A�u�s�J�`���E�̋t�P�v�Ƃ����^�C�g���B�Ȃ�����ȃ^�C�g����t�����̂��B �@���ړI�Ɍ��y���Ă�����͑��݂��Ȃ����A��|����Ǝv����ӏ���8�Ԗڂ̏͂ɂ�����u�܂ڂ낵�v�̍��A���҂̋{��搶�ɂ��ȉ��̋L�ڂ��B �@�|�P�����͂����̉R���Ƃł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B���ɂ��̃p���[�͎Љ�ۂ܂ň����N�����Ă���B�E�\���Ƃ����̉����Ă����̂��B�N������������炵���̂��낤���B�|�P�����͖{���Ƀ����X�^�[�ɂȂ��Ă������B�͂������Ă������B������֎������B���̂��߂ɔ������n�܂����B �@�u�����v�Ƃ����L�[���[�h���p�����Ă��邱�̕����́A�^�C�g���ɂȂ���j�S��1�ł��낤�B �@�܂��A�^�C�g���Ɍq����e�[�}�����q�ǂ������̍앶����������B �@�|�P�������u�[���łȂ�������A����Ȏ����͂Ȃ������͂����B�i��5�j �@�u�|�P�����p�j�b�N�v�ȂǂƂ������A���m�ł��ł͂Ȃ����B�����̑��肠�����g�����X�^�[�h�Ɏ���������Ăǂ�����B�i��1�j �@�|�P�����p�j�b�N�̓|�P�����Ƃ����܂ڂ낵��{�����Ǝv���A���Ƃ܂ڂ낵���p�j�b�N�����̂ł͂Ȃ����B�i��4�j �@�w�Z�ł́A�|�P������m��Ȃ��ƒ��Ԃ͂���B�|�P�����̃A�j�������Ă��Ȃ��ƕςȖڂŌ�����B�i�����j���ꂪ���̃����X�^�[�ł͂Ȃ����낤���B�i��1�j �@�|�P������A���܂������A�Ȃǂ̐l�C�����炵���悩�������͂��������p�j�b�N��������B�i�����j�����������͎̂������g���B�|�P�����p�j�b�N�������N�������̂͌N�̋C�ɓ������S�������̂��B�i��4�j �@�|�P���������Ă����ꂽ�q�������́A�ԂƐ̌��������ł͂Ȃ��A���̃R���s���[�^�̒��������������Ă��܂����̂��B�i�����j�ł��܂ڂ낵�Ƃ����̂��̂́A�q�������ɂƂ��ẮA�ƂĂ���Ȃ��̂ł��B�i��5�j �@����������]�W���t�]�������̂��Ƃ��|�P���������U���ɓ]�������Ƃ������̈���ƌ��āA�^�C�g���Ɉʒu�t�����̂ł��낤�B �@�������A�Ȃ��u�s�J�`���E�v�̋t�P�Ȃ̂��͍Ō�܂ŕ�����Ȃ������B����Ȃ�s�J�`���E�ł͂Ȃ��u�|�P�����̋t�P�v�̂ق����������v����B�ނ����u�|���S���̋t�P�v�̂ق����܂��������ƌ�����B���̕ӂ�͑�l�̎���낤���B �@���܂茾��������Ǝ��̐g����Ȃ��C�������̂ŁA���̕ӂɂ��Ă������B �@�|�P����GO�����v���o�� �@�{����ǂ݉��������Ɏv���o���ꂽ�̂��A�u�|�P����GO�v�̖�肾�B�ŋ߂ł������������Ă��邪�A�l�C�ɉ��t���n�߂������u�����X�}�z�v�u�^�]���̃v���C�v�u�s�@�N���v�Ȃǂ��Љ���ɔ��W�����B �@�����̃|�P�����ƌ��݂̃|�P���������Ō��͈̂�l���K�v�ł��邪�A�|�P�������Ăсu�����X�^�[�v�ɂȂ��Ă��܂�������Ƃ��āA�ǂ��ɂ��_�u���Č�����B �@�|�P�����V���b�N����20�N�ȏ�o���A�������͐[���m���ƓK�ȋ������������Đ����Ă����Ȃ��ƁA���j�͌J��Ԃ���Ă��܂��댯������B����Ȃ��Ƃ��l�����B �@�Ō�� �@�ȏオ�A1998�N�ɔ��s���ꂽ�u�s�J�`���E�̋t�P�v�̃��r���[�ł���B �@�z���ȏ�ɔZ���ȁA�l���������邱�Ƃ̑������Ђ������B������20�N�ȏ�O�̎������̖{����肵�Ă����Ƃ��Ă��A���e�͂قƂ�Ǘ����ł��Ȃ��������낤�B �@����ɂ��Ă��A����́u�s�J�`���E�v�Ɩ��̕t�����i�j��A�ł��|�P�����O�b�Y�炵���Ȃ��̂͊ԈႢ�Ȃ��B �@�����ŏЉ���앶�͂ق�̈ꕔ�ŁA���ɂ������̋����[���앶���f�ڂ���Ă���BAmazon�ł͌��݂����Â��̔�����Ă���̂ŁA������������͂��Ѝw�����������ė~�����B �@���ɏ�Ԃ��ǍD�̈�i���I�X�X���ł���B�iAmazon�����N�j �@  �@����͂��͂��Ζ��V���b�N�Ƃ��̂ق��̃|�P�����V���b�N�ł���B

�@����͂��͂��Ζ��V���b�N�Ƃ��̂ق��̃|�P�����V���b�N�ł���B

|

| 2022/05/03�i���j ��1130�@�L�~�����Ƃ̏o��͑S���c�c |

|---|

|

�@���肪�Ƃ��������܂��B�{���������ē��T�C�g�͊J��18���N�ƂȂ�܂��B �@���Ɋ��S�Ȃǂ͂���܂��A����̕����Ȃǂ�����킯�ł�����܂���B�������Ȃ���A�l���Ă݂�Ύ����̐l���ɂ����钷�����Ԃ����̃T�C�g�Ƌ��ɑ����Ă������ƂɂȂ�܂��B �@���܂ɐ̂̓��L��ǂݕԂ����Ƃ�����̂ł����A�����j��ʂ�z�����������Ă�̂��Ӗ��s���������肵�āA���̗�����������ɂ͂����܂���B �@�����j���łɌ����ƁA�����̃n���h���l�[���̓l�b�g�����ŏ����̍��́A����Љ�����ЂɈ�����u�d�C�l�Y�~�̋t�P�v�Ɩ�����Ă�������������܂����B �@�悻�l�̃T�C�g��BBS�ɂ��̃n���h���ŏ�������ł���������܂������A���l���������ȃ��o�����ȃn���h���̓z�͑��A�N�ւ��낤�Ǝv���܂��B�����̎Ⴓ���Ƌ��ɁA�����̊Ǘ��l����̊��傳�Ɋ��ӂ�������܂���B �@���ꂩ����d�C�l�Y�~�̋t�P�l������낵�����肢���܂��B |

| 2022/05/20�i���j ��1131�@�|�P�E�H�[�L���O�����2022 ����1 �`�ߘa�̒���` |

|---|

|

�@�������A�����1�����悤�B

�@�ȑO���炱�̓��L�ŁA�|�P�E�H�[�J�[�������ĂƂɂ���������������u�|�P�E�H�[�L���O�v�Ȃ�������x������Ă����B

�@����͎��̒n���ł���������k����1�����悤�Ǝv���B

�@���������Ƃ��ẮA���͖�10�N�O�ɑ�����̓k��1���Ƀg���C���Ă������A�F�X�����Ă����ƒB���ł��Ă��Ȃ������B�Ȃ̂ŁA��x������ƒB�����Ă������Ǝv���Ɏ������̂��B�����b���A�ɐl�̎v���t���ł���B

�@���@���@���@���@��

�@�������19�w�A��22�q�̋����ō\������Ă���B

�@ |

| 2022/05/28�i�y�j ��1132�@�|�P�E�H�[�L���O����� ����2 �`����҂ɉh������` |

|---|

|

�@����k��1���A���Ղő̗͂̌��E�B�O���������B

�@���@���@���@���@��

�@�Ƃ肠�����x�e���B�����߂��Ȃ̂ŁA���тɂ��悤�B�����Ƃ����������ė͂��o�Ȃ��������B�����̂��X�ōD���̂��ǂ���B

�@�^�����̒��H�Ƃ��Ăӂ��킵�����j���[�ɂ͌����Ȃ����A���ǂ�͐_�ɑI�ꂵ�H���Ȃ̂Ŗ��Ȃ��B�Ƃɂ����G�l���M�[��⋋���đ����x�߂�B

�@�|�P�E�H�[�L���O�����鎞�͖��x�̂��ƂȂ̂����A�ŏ��͊y�����̂��B�������A��J�������Ă���ɂ�Ď��͂̌i�F���P���ɉf��A���X�ɑĐ��ŕ����悤�ɂȂ�B��������Ɗy�����������Ă���B�܂��A�������đ����邱�Ƃ������̂����A����������Ӗ��̓���ǂ���A�����Ƃ̓��������m��Ȃ��B

�@30���قNjx�e���A�ĊJ�B

�@ |

| 2022/06/03�i���j ��1133�@�|�P�E�H�[�L���O����� ����3 �`���K�`���t�F�X�` |

|---|

|

�@����k��1���A�哹�|�l�ɏ���ɗ�܂���Č㔼��B�O���������B

�@���@���@���@���@��

�@�ό��q�œ��키���ASHINSEKAI�̊M�����������B

�@ |

| 2022/06/11�i�y�j ��1134�@�|�P�E�H�[�L���O����� ����4 �`���̓s�ɕ�����ā` |

|---|

|

�@��ʂ̃n���ƃ\�[�Z�[�W��w�����ďI�Ր�B�O���������B

�@���@���@���@���@��

�@�吳�w���߂��āA |

| 2022/06/26�i���j ��1135�@����R�₹�A�y�������� |

|---|

|

�@�����Ƃ����y�[�W���쐬���܂����B �@�ߋ����L����s�b�N�A�b�v�������͂̃A�[�J�C�u�ł��B���炭���������Ă悤�₭�`�ɂȂ�܂����B �@�ߋ��̕��͂̐����ɂ������ẮA����܂��u�̂Ɏ��������������L�͒����ł��Ȃ��I�v�݂����Ȋ������܂������A���͂����p����������ʂ�z���������`�����G�����߂邶�����̋��n�Ɏ���܂����B�ꐶ���������Ă���̂��c�c�ƁA���킵��̏Ί�Ō��Ă���܂����B �@�Ƃ͂����c���Ă����قǂ̕��͂͂Ȃ��A���߂̂��̂����܂Ƃ߂Ă��܂��B �@�B��A�|�P�����_�C�p�����GTS�Ńr�b�p��100�C�W�߂���悾���͌l�I�ɋC�ɓ����Ă��̂ŁA�����̕��͂��@��N�����Ă܂Ƃ߂Ă��܂��B�����̂������������������Ǝv���̂ł����A���ꂪ�Ȃ��15�N�O�̕��͂ł��B �@�c�c����A15�N�c�c�I�H�@�S�t�b�c�c�I�@���V�͂��������Ȃ��悤����c�c�B �@�����Ă���܂����̂����Ȃlj����܂��B |

| 2022/07/06�i���j ��1136�@�Ƃ��Ƃ�������ԁI �n�����Y�I�H |

|---|

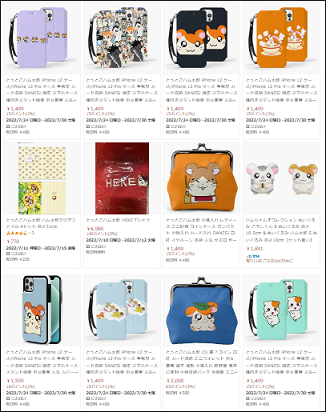

![���f�]�ڃO�b�Y�ɂ����� �炭�����ɂ���](img-text/20220706.png) |

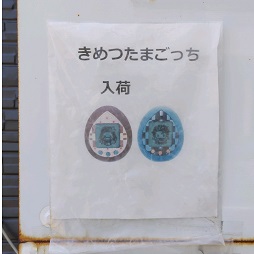

�@����AAmazon�Ńn�����Y�֘A�O�b�Y�߂Ă����Ƃ���B

�@ |

| 2022/07/13�i���j ��1137�@�n�����Y�J�[�h�Q�[�����S�U�� |

|---|

|

�@�F�l��Ɛΐ쌧�֗��s���邱�ƂɂȂ����B

�@���˂Ă���F�Ōv�悵�Ă����̂����A�R���i�Ђł̂�2�N�ȏ�A�Ў�ł͍ς܂Ȃ����炢���X�P���J��Ԃ��Ă����B�܂��s������菜���Ȃ����ł��邪�A�������̋@�^�̍��܂�����茈�s�ւƎ������B

�@�ΐ쌧�֍s���̂�2��ڂ��B�ǂ��ɍs���̂��͗F�l��Ɉ�C���Ă���̂ł��܂菳�m���Ă��Ȃ��̂����A�ǂ����|�P�����Z���^�[�Ƃ��ɍs���炵���B�悭�m��Ȃ��ꏊ���B�ی�҂Ƃ��ē������悤�Ǝv���B�i�D�������肵�߂Ȃ���j

�@���@���@���@���@��

�@�Ƃ���ŁA���s�֍s���ɂ����肱��Ȃ��̂���肵�Ă݂��B

�@ |

| 2022/07/25�i���j ��1138�@�s���N�̃}�t���[�̔閧 |

|---|

|

�@�n�����Y�J�[�h�Q�[���̃��|�[�g�����悤�B

�@�O��̓��L�ŏЉ���n�����Y�J�[�h�Q�[���B�\���ʂ�A���s��̐ΐ쌧���̗��قŗF�l��ƃv���C�����B

�@���̗��s�����o�[�͎��̑���4�l����A�S�����n���T�C�g�Ɋւ��̂��郁���o�[�⌳�Ǘ��l�ł������̂ŁA���̗l�q�͂��Ȃ���I�t��̂悤�ł������B���X���������ړI�ŏW�܂��������o�[�ł͂Ȃ��̂����A���ʓI�ɂ����Ȃ����B�i����Ȃ��Ƃ���̂��Ǝv���邾�낤���A�����b���ނ͗F�Ƃ�������j

�@���̂��ߊF�u�Ƃ��Ƃ��n�����Y�v�̔M�S�ȃt�@���ł���A�m���ɒ����Ă����B����ΐ��ƏW�c�ł���B�A�j���̑扽�b�łǂ̂悤�ȃX�g�[���[������A�N�����߂ēo�ꂵ�A�N�ƒN������ȉ�b�����Ă����A�Ƃ��������Ƃ��L�����Ă���A���R�Ƃ���Ō����Ă̂���B

�@ |

| 2022/08/06�i�y�j ��1139�@�t�@���Ƃ͋ɂ߂Ď�ϓI�Ȗ��ł��� |

|---|

|

�@�����̓n�����Y�̂��Ƃ�m��Ȃ�������B |

| 2022/08/10�i���j ��1140�@���ׂ̈ɐ����Ă邩�l����ׂɐ����Ă� |

|---|

|

�@�l�͂����K�����ʁB��������̂����łт��߂ł���B |

| 2022/08/17�i���j ��1141�@���̂Ƃ���A�T�͂���߂ĎЉ�I�ȓ����ł��� |

|---|

|

�@�c�C�b�^�[�ŃR�~�PTL�����Ă���Ɨ��������Ȃ��C�����ɂȂ�B |

| 2022/09/09�i���j ��1142�@AI�ƍ�i�Ɛl�Ԃ� |

|---|

|

�@AI�ɂ��摜�����������[���B |

| 2022/10/18�i�j ��1143�@���G���̃W�������m�������Ɋւ����l�@ |

|---|

|

�@�u���G���v�̃��[�c�ɂ��čl����@��������B |

| 2022/12/28�i���j ��1144�@M-1�O�����v��2022���z |

|---|

|

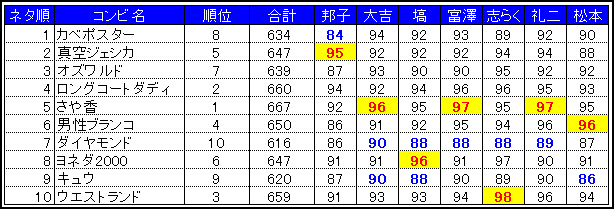

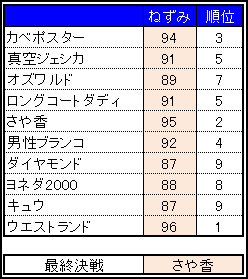

�@���N��M-1�O�����v����U��Ԃ�B �@2020�N�}�a�J�����u���[�A2021�N�ь�A2022�N�E�G�X�g�����h�B�ߔNM-1�𐧂��Ă���̂͂�������ˏo�������������Ă���R���r���肾�B���XM-1�͐V�������݂����}����A�ڐV�����V�X�e�����˂⏉�o�ꂪ�L���Ƃ���Ă����B�ߔN�ł͖ʔ������ƃv���X�A���t�@�A���̒N�������Ă��Ȃ��B�ꐫ�A�Ǝ�����L���Ă����R���r���I��Ă���X���ɂ���B�����ł���Ƃ��A�Ƃɂ����킹������Ƃ��������ł͂Ȃ��A�l�^��ʂ��Đl�Ԃ������A�]������Ă���悤�Ɏv���B �@M-1�͔N�X�`��ς��ē���Ȃ葱���Ă����ۂ��B �@�V�R�����@�R�c�M�q�Ɣ�����g �@�܂��A�M�����̍̓_�ɂ��ăl�b�g����r��̗l���ł����A�l�I�Ȉӌ����B �@�ʂɓ_���͉��_���Ă��ǂ���ł��B�_�������_�J���Ă��ǂ��B���̐R�����Ƒ����݂������ĂȂ��̂��S�R���܂�Ȃ��B�R�����ɋ��߂���̂́A�_���̍������ǂꂾ�����ꉻ�ł��邩�Ƃ������ƁB�P�Ɂu�ʔ��������v�u��D���ł��v�����ł͔[�������ア�B84�_�̃J�x�|�X�^�[�Ɂu�ʔ��������v�A87�_�̃I�Y�����h�Ɂu�h�ڂɂ����v�A95�_�̐^��W�F�V�J�Ɂu���܂����v�A�����̓_���ƂȂ��������̐������~�����B���̍ہu�D�݂Ȃ�ł��v���x�ł����Ȃ��B �@���ꂾ��M-1�O�����v���������I�ȃR���e���c�ɐ��������̂́A�u���ˁv�ƌ��������ėl�X�ȗv�f�����ꉻ���Ă�������ɑ��Ȃ�܂���B�c�J�~�A���z�A�ԁA�|�������A���t�I�сA�Ǝ����A�\���́A�����́A�l�ԗ́A���Z�́A�v�f�͋�����L�����Ȃ��B�u�����ɏo�ꂵ�Ă鎞�_�ŊF�ʔ������爫���_�͂����Č����K�v�Ȃ��v�Ɩ{�l�͑���ɔ������Ă��܂����A�}�C�i�X�_�͌���Ȃ��Ă��A�v���X�_���������Ƃ͂ł���͂��B�������ŏ����ɒ���Ŕs�ނ���|�l�������ł��錾�t������������ł���ˁB���������Ӗ��ł́A�s���ƌ��킴��Ȃ��B �@������ƌ����ĐR�������~��ė~�������ƌ���������ł͂Ȃ��ł��B���ꂾ���R�����ɏ��ɐ��ʂ����d�������钆�ŁA���͍D�����A�L�~�����ɂ͊撣���Ăق����A�ƃo���o���Ɏ�ς�˂��t����|�W�V�����͋M�d�ł��B�o�ꂷ��|�l���A�R������R�������A�S�����Y�݂Ȃ��珟�����Ă���̂����̕���B�ӂ��킵���Ƃ��ӂ��킵���Ȃ��Ȃ�ċc�_�͖��Ӗ��B�N�����������������Ă��Ȃ��B�d�ӂ�S���Ă��ꂽ�����őf���炵�����ƂȂ̂ŁA�܂����N�ȍ~�ɑ��݊������ė~�����Ǝv���܂��B �@��g����ɂ��Ă͉����������Ƃ͂Ȃ��ł��ˁB�����Ă���Ă��肪�Ƃ��I�ł��B��g�ɕ]�����ꂽ�����͐�Έ�萔����ł��傤���A���l�t���̔�������������قǓI�m�ɖ��߂Ă����l�����ɂȂ��ł��傤�B���N����낵�����肢���܂��B �@���N�̓t�@�C�i���X�g�̔��\���V�����R�����̔��\�̂ق����h�L�h�L���Ă܂����B����ς�R�����͐F�X�ȈӖ��ŌŒ肪�ǂ��ł��B �@1st���E���h����  �@�Ԏ��͂��̐R�����̍ō��]�_�A���͍Œ�]�_�B �@�e�R���r�̊��z�i1st���E���h�O���j �@1. �J�x�|�X�^�[�@�i634�_�E8�ʁj �@�u�吺���v�l�^�B �@�i��̍��c���I������u�����ȃg�b�v�o�b�^�[�v�Ǝ]���Ă����ʂ�A�f���炵��������ʂ����Ă���܂����B�l�^�̍\���͕���I�Ȃ���A���t�̃`���C�X�A���̃��[���A�����A�ɋ�������z�ȂǁA�����n���Əc���̕ω��̂������▭�Œ����Ă��ĐS�n�ǂ��B���ʂȃZ���t��1���Ȃ������x�̍������˂ł����B �@�M�����̓_�����������݂������Ă���A�g�b�v�o�b�^�[���ō��_��������N�̃��O���C�_�[�i637�_�j�ɕC�G����o���������ł��傤�B �@��Ԃ̃g�b�v�o�b�^�[����Ȃ���Ȃ��A�A�A�Ƃ����ϑz������Ƃ���ł����A���ʓI�ɍ���̖ʁX�ł͏�ʂɐH�����ނ͓̂�����������B�ʔ������\���͂�����̂����ǁA�����͂��͈��芴�Ȃ̂ŏ�ʂ̃p���[�n�ɂ͌���肷��Ǝv���܂��B����̃R�����g�������\���ɃC���p�N�g�c�����̂ŁA���̌��ʂŗǂ�������Ȃ����ƁB �@�u�ŏ��̐l�������t���炵��Ƃ�Ōq���ł����A���ă��[���Ȃ�ł���v �@�u�Ōオ�w��x�ŏI����悤�ɑ����e�R���ꂵ�Ă��Ă���I�v �@2. �^��W�F�V�J�@�i647�_�E5�ʁj �@�u�V���o�[�l�ރZ���^�[�v�l�^�B �@����D�����̃R���g���˂ŁA�����ʂ�����1��1�̃p���`�������B�ÓT�I���a�V���_�W�������p���f�B���������������A�����̃X�[�p�[AI����������̂悤�Ȗ��ˁB�߂��Ⴍ����ʔ����B �@����2�N�A����5�ʂ́A�ǂ������������̃R���r�̗����ʒu�����������ʂł͂Ȃ��ł��傤���B�u�������̍����Ȃ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���܂�̗͂̍��ɂ���āE�E�E���O�̎��E�����|�Řc��ł����̂��Ƃ�����H�v�̃��X�g�����A��g���w�E���Ă��܂������A���K���ڂ�ہB���������Ȃ��B����ł������̂��A��������˂������鉽���B�Ⴆ��Ȃ�q�b�g�͑łĂ邪�z�[�����������Ȃ��݂����ȁB �@�������͂͌Q���Ă�̂ŁA���N�������Ɏc��Ȃ��G�����͑z���ł��Ȃ��B���{�Ƀc�b�R�~�̐��ʂ��n�}��Ȃ��|�w�E���ꂽ�̂͌������ł��傤�ˁB�ǂ̂悤�ȕ����œ˂��i�ނ̂��A������1�N�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�u�������̂Ƃ��낷�݂܂���v �@�u�N�����炢�����Ĕڋ��ɂȂ��Ă�I �l�琢�オ��������������āI�v �@3. �s�ҕ����E�I�Y�����h�@�i639�_�E7�ʁj �@�u���v�l�^�B �@�܂��s�ҕ�����A�ߘa���}���Ƃ̈�R�ł��͔M�������ł��ˁB�ł��i�c�C�b�^�[�ɂ��y���ꂫ�܂������j�ߘa���}���͂����ŏ����オ���ė~�����Ȃ�������ł���ˁB���̃l�^�͖ʔ����������ǁA�p���f�B�͎蕨�̐��E�ςȂ̂ŁAM-1�𐧂���l�^�ł͂Ȃ����Ƃ͖{�l�������������Ă�͂��B�s�ҕ����ɓ��������l�^�ŁA�ڐ�̗���ǂ��Ă銴�������܂����B�t�Ɍ������ꂾ���s�ҕ����ɓq���Ă���ƌ��邱�Ƃ��ł��܂����B���͂Ƃ����ꂱ���ŏオ��Ȃ������̂͗��N�ȍ~�̗ǂ��X�e�b�v�ɂȂ��Ă�͂��B �@�I�Y�����h�A�N�x�d���̋ߔNM-1��4�N�A�������i�o�͒n�͂̋����̏B�y���Ȋ|����������������ʔ����B�������ʂɂ͌q���炸�B�_���͈����Ȃ��̂ɁA�R�����R�����g�����_�v�f������������܂����ˁB�I�Y�����h�̖��˂��Ă������@�ׂŁA�����ُ̈퐫�A�ɓ��̃e���V���������O�Ɛ▭�ɃV���N�����Ȃ��Ɛ������Ȃ���ł���ˁB2020�N�Ƌ��N��1�{�ڂ������Ⴞ�Ǝv���̂ł����A����͊����̒�����o�Ă��ăe���|�������ɂȂ�A�s�ҕ����Ɠ����l�^�Œm���Ă����q���������Ƃ��������̂ł��傤�A�ǂ������Ԃ����ݍ����܂���ł����B �@�u���N�Z�����ăl�^���Ȃ������낤�ȁv�u��������Ă邵�������Ă��Ȃ����v�Ƃ������������邾�낤�B�����v���Ă�����A���Ђ������ǂ�ŗ~�����B��M-1�O�����v��2022�^�I�Y�����h�ɓ��́w��U�������Ē����܂��x �@���͉J���~�낤�������~�낤���I�Y�����h��n�̉ʂĂ܂Œǂ������ĉ����������B �@�u�ɓ����Ď��̓u���b�N�R�[�q�[���߂Ȃ���ł���v �@�u�����Ȃ�ł����[�I �����Ēv���ʒ����������̖������邩��I�v �@4. �����O�R�[�g�_�f�B�@�i660�_�E2�ʁj �@�u�}���\�����v�l�^�B �@�G�X�Ƃ������O�Ɗ�ƃZ���t�����Ŗʔ����e�A�܂��R���r�̒n�͂��������B�����ɂ���Ȗʔ����l�^����荞�܂ꂽ��n�}��Ȃ��킯���Ȃ��B�������[���̍����_�B �@�܂���엘�n�Ȃ̂Ɉꔭ���O���Ȃ��l�^�I�сA�����ăR���g�Ń}�C�N���狗�������ꂷ����ƍ�N�w�E���ꂽ�ɂ��ւ�炸�A�傫���ς����ɂ���Ȏw�E�����߂�p���[�ƍ\���́B���̂�����͓��O�̃u���[���������Ƃ��낪����Ă�Ǝv���܂��B �@�u�R���H �����X�`�����Ă�z�ɔ������ꂽ�[�I ���E���x�����[���I�v �@�u�y���݂�Ȃ��`�v �@5. ���⍁�@�i667�_�E1�ʁj �@�u�Ƌ��Ԕ[�v�l�^�B �@���N�̃t�@�C�i���X�g���\���T�v���C�Y���b�V���ł������A�l�I�Ɉ�ԋ����M���Ȃ����̂͂����ł����B���̃^�C�~���O�ł����������Ă��邩�ƁB�{�l�������u����������M-1�����ɏo�Ă����ƂȂN���o���ĂȂ��v�ƌ����Ă܂������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��I �����Ƒ҂��Ă������I�Ƃ����C�����ł����B �@��������2017�N�́A����3�N�ڂŊ��҂�����7�ʁB���̕]�������̂̐��ԂɃC���p�N�g���c�����Ƃ͂ł��܂���ł����B��������5�N�A�c�b�R�~�ƃ{�P�����ւ���ȂNj�S�������A�������s���낵���̂ł��傤�B �@34�ŖƋ���Ԕ[�����Ƃ����J�����N�_�ɁA���e��81�ł��邱�Ƃُ̈�ɋC�Â�����A�������炳��ɍ���̂��f�B�X�����Ă����܂ł̓W�J�������B4���Ԃ̃X�g�[���[�̖��x���Z���߂���THIS IS ���˂Ƃ��������ł����B�����_�ɔ���B �@�x�V�̃R�����g�ł����������Ă��܂������A�O���͊��Ƀ{�P�ƃc�b�R�~�ɂȂ��Ă�̂ɁA�㔼�͗����Ƃ��{�P�ɂȂ��Ă��ł���ˁB����������Ɏg����������̂̓{�P�ƃc�b�R�~�̖��������ւ����o���������Ă�悤�Ɏv���܂����B�������B �@�u���O�̃I�g���̌��C��MAX�͉��̔��M�̂�����Ɖ���I�v �@�e�R���r�̊��z�i1st���E���h�㔼�j �@6. �j���u�����R�@�i650�_�E4�ʁj �@�u�����^�сv�l�^�B �@��N�s�ҕ����x�X�g3�A���N�͐��ʓ˔j�B�����ʒu�ɂ��Ă��Ď��ۓ��_���ǂ������̂ł����A���ƈ���ł����ˁB�˔�Ȑݒ�Ƃ�����������Ă��܂���肳������A���Ƀp���g�}�C�����߂��Ⴍ�����肢�̂�������������悤�ł����B�t�ɃR���g�ł͂ł��Ȃ��ݒ���������˂ŁA���͂ȓ����͂������܂����B �@�R�����̓��_������ƌ��\����Ă��āA4�l�͍����_�ł������A���i92�_�j�A��g�i91�_�j�A�M�����i86�_�j�����肪���ς���≺�B������₷�����N�Z�������̂ɁA�ӊO�Ɛl��I�Ԃ̂��ʔ����ȂƎv���܂����B �@�u�_�u�������R���v �@�u��_���ł���B�����R���ł���1�ŏI���������v �@7. �_�C�������h�@�i616�_�E10�ʁj �@�u�ςȓ��{��v�l�^�B �@�u�_���v�u�V�F�t�̊撣�����T���_�v�u�艿���[�\���v�Ȃǂ̕ςȓ��{��𗅗A�{�P�̔����Ƀc�b�R�~���|�M����Đ��_����W�J�B���������ʂ͐U��킸�B�R��������c�J�~�̎コ�A�p���`�̓�����O��A�����p�^�[���Ȃǎw�E�����������ʂƂȂ�܂����B �@�E�P�����������ŏ��Ԃ̕s�^�Ƃ����ӌ�������܂����A�l�I�ɋC�ɂȂ����͕̂������Â炢�ӏ������������ƁA���Ə��Ղ̕ςȓ��{��̗���{�P�̖��V���u�����������邹���ȁ[�I�I�v�Ƌt�P����Ƃ���B�^�[�j���O�|�C���g�ƂȂ�ْ��̏�ʂŃc�b�R�~�̏��삪�u�����������邳���̂͂��O�ȁI�H�v�����M�ʂŕԂ��Ċɘa�ł��Ȃ������B�܂��A�{�P���t�P�ɓ]���ăc�b�R�~�����_����̂ɁA�����ł͕���Ɏ�������͂ɖR������������Ȃ��B�����āA�n�͂ƌo���s�����ۂ߂Ȃ��ȂƁB �@��N�܂ŐR�������������l�t���������u���˘_�v���u�����̊�{�͌��ǁw�ْ��Ɗɘa�x�ł���A����ɍ��́w�����x���v��v�ƌ���Ă��܂����B�����ɉۑ肪�������Ɗ����܂����B �@�Ȃ�ł��傤�A�z�������ł��̌����܂����A�����������ɏグ��ꂽ�̂́A�^�c���~���N�{�[�C�̍ė������̂��ȂƁB�m�[�}�[�N�A���o��A�J��Ԃ��̃X�^�C���A�����Ė��O���u�_�C�������h�v�B�P���ɂ͎���Ȃ������Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �@M-1�̉�������M-1�ł������Ԃ��Ȃ��B�����̕���ɏオ�����҂�����������傫�ȖڕW���ł����K�������ɁA�܂��A���Ă��ė~�����ł��B �@�u���O�i�`���������[�\������Ȃ����ʂ̃��[�\���A�s���R���[�\�����Č����ȁI�v �@8. ���l�_2000�@�i647�_�E6�ʁj �@�u�C�M���X�Ŗ݂��v�l�^�B �@2022�N�A�悭�������������֑���͂����Ƃ����^�c�̃t�@�C���v���[�B���̓x�������ǂ��B�{���܂��Ƃ���^�c�̈ӋC���݂�������B �@�����R���r�ł��������̎��_���Ƃ������ڂ�ɂ��ĂƂ��A�����������x���ł͂Ȃ��B���z�����C���݂Ă���B�Ɠ��Ȑ��E�ςŏ�������^�C�v�Ȃ̂ł͂܂�ΓV���A�O���Βn���B�������Ȃ���ӊO�ƕ]���͗ǂ����Ɋ���܂����ˁB���i�������ق��j�������l����������g�������Ċϋq�ɂ����`������\���́A�Z�p�_�̍������ڂ�������B�猩���ȏ�̐��ʂ��������Ǝv���܂��B�o�ꂷ��̂�2�N������Ζ��˘_���������N�����Ă����ł��傤�c�� �@�܂�����3�N�ڂ̉������[�L�[�ł����A�ʂ����ė��N�ȍ~�̍s�����C�ɂȂ�Ƃ���ł��B�F���ʔ�����m���Ă��܂������A���C�o���͎��������B�{���Z���C�����ĐS�z�ł��B �@�u���^�V�������C�M���X�̂������_�[�I�I�v �@�u������~�w�Ō����Ηǂ�������Ȃ��H�v �@9. �L���E�@�i620�_�E9�ʁj �@�u�S���Ⴄ���́v�l�^�B �@�������Җ]�̃t�@�C�i���X�g�I�o��������ł����A���ԂɌb�܂ꂸ9�Ԗڂ̃L���E��9�ʂŃg���v��9�ɒ��ތ��ʂɁB �@���������o�[�ł�10�g���B�ꏀ�����ƈႤ�l�^�ŏ������Ă܂������A�������ł̓g�b�v�E�P�ɕC�G����[���̒ʉ߂����������ɁA����܂��B�ǂ����{�l�����͌����ł��������̃l�^�̂ق����C�ɓ����Ă�̂������ŁA���h����Ƃ��č���̃l�^��I�̂ł��傤�B �@��ԃs�[�N�������Ă������㔼�ɂڂ��݂Ƃ��͂��A���ɂ���Ƃ��ނ��сA���ƃV���P������u�S���ꏏ�ł���[�I�v�u�S�R�y�����Ȃ��ł���[�I�v�A���̕ӂ����܂�\�z���Ă��Ȃ��Ĕg�ɏ��Ȃ��B�����Ƒ����u�X�e�[�L�Ƃ����܂��āc�c�v�u�����I �����ł���[�I�v�ɕ��ԎR��������Ă��ė~���������B���ʓI�Ƀ��X�g���s�[�N�ƂȂ炸�B�c�������������������̂܂܍̓_�ɕ\�ꂽ�`�ł����B�ɋ}�̂������L���E�炵���Ȃ������ł��ˁB �@�R���������Ԃ��s�^�ƌ����Ă܂������A�ǂ��Ȃ�ł��傤�c�c�A�ǂ��ɗ��Ă��卷�Ȃ����������B���������Ԃ��������̃J�x�|�X�^�[�Ƃ͏��ʂ̍��ȏ�ɑΏƓI�������Ǝv���܂��B �@�u���K�L�ƃh�b�a�{�[�����S�R�Ⴄ��ȁv �@�u���₨�O�I ���K�L�ƃh�b�a�{�[���́c�c�ǂ�����w���܂ɂ�����x�ł���[�I�v �@10. �E�G�X�g�����h�@�i659�_�E3�ʁj �@�u����Ȃ��N�C�Y�v�l�^�B �@2020�N�ȗ��̃t�@�C�i���X�g�B���X���s�������X�^�C����Ő�ɕω������āA����Ȃ��N�C�Y�Ƃ����e���v���[�g�ɏ悹��B�����Ɩ��˂̃V�X�e���ɊĂ����̂��n�}�肷���ĂĊ������܂����B �@�u�����f��Ȃ�đS���ꏏ������I�v�u�x�@�ɕ߂܂�n�߂Ă���I�v�u�����`���v�Ԃ��[��I�v�ȂǒN������x�͋C�ɂȂ������Ƃ����鑶�݂����X�ɂԂ������Ă������܂��Ƃɂ��������Œɉ��B�u�N�������Ȃ����v�Ƃ�����̉��l�ςɑ傫�ȕ������J���Ă���܂����B�ʔ�������B �@10�g�ڂ�3�ʂ��܂����čŏI3�g�Ɋ��荞�݁A2�{�A���Ŗ��˂���̂͊����2019�N�̂��̂��ψȗ��B���̕������͐^�t�Ȃ̂ɂˁB�ʔ����h���}�ł��B �@�u�������[�l�^�̕��͂Ƃ����Ă��邤���[�����t�@���Ƃ����邩�[�I ��߂Ă���[�I ���[���I ��߂Ă���[�I�v�u�F�ڌ����Ⴂ�I�I�v �@�ŏI����  �@1. �E�G�X�g�����h�@�i6�[�E�D���j �@���������u����Ȃ��N�C�Y�v�l�^�B �@���荇�킹��2�{�A���ƂȂ������ƂŁA�����8���Ԃ̃l�^���ł����悤�Ȍ`�������Ƃ݂�ӌ�������܂����B�����l�I�ɂ͘A���Ƃ͂���CM���C���^�[�o�������ނ��A�M�ʂ͂�����x���Z�b�g�����̂ŁA�����V���v���Ƀl�^�������̂��ƍl���Ă��܂��B �@���Ԃł͂��⍁�𐄂����������A�������⍁�̊������Ǝv���܂����B�E�G�X�g�����h�́u���ˁv�͊m���ɖʔ��������B�ł��uM-1�O�����v���v�Ƃ��Ă��uM-1���E�U���I �A�i�U�[�X�g�[���[���E�U���I�v�Ƃ��������Ńl�^�̒��ɁuM-1�v�Ƃ������[�h���o�ꂵ�Ă��āA���^�l�^���]������ɂ���M-1�̕s�����ɒ�G���]������Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂����B�X�J�ł����ˁB�ŏI�I�ɐR�������[�𓊂����ʂ�AM-1�ɂ����܂ł̃^�u�[�͖����Ƃ���M-1�̉��̍L���������̂��ȂƉ��߂��܂����B���邢�́A�����l�^�ł͂Ȃ��{���Ǝ��ꂽ�̂�������Ȃ��ł����� �@����̐R�����̉�����Ă�����u���̓���ԉ��̋�C���x�z�����̂̓E�G�X�g�����h�������v�Ƃ�����������܂����B�m����2�{�ڂ̓o�ꎞ�A�u�I���W�i���̂���Ȃ��N�C�Y�l���܂����v�u���܂��ܑ�D���Ȃ�Łv�̎��_�ł��łɂ��q�����Ă�̂����̏؋��Ɍ����܂��B�����̊ԂƉ��ŋ�C�����قȂ�̂͐�ΓI�ɒ������Ȃ��ǂł�����ˁB��X�̓e���r��M-1�����Ă������n���f������B���̓����̏ꏊ�ŋ�C��͂҂���Ԃ̐��`���Ƃ������Ƃł��B �@���ꂩ�獡�܂łƂ͈Ⴄ�A�G���炯�̃`�����s�I���̎p�������Ă���邩�Ǝv���ƃ��N���N���܂��B�s���̎d���ł��̕��̑����ƃM������K���ܔ����āA�{�ԑO�ɏ��o��̃��l�_2000�ɐ��|�����ă����b�N�X�����āA�D����ɂ��������ɓd�b��������B�{���͂����[�D�����z���Ƃ݂�Ȃ��m��܂ő�\�ꂵ�Ă��炢�����ł��ˁB���߂łƂ��E�G�X�g�����h�I �@�uM-1�ɂ͂��邯�ǁAR-1�ɂ͂Ȃ��v �@�u���I ��]�I ���̉��l�I ���̋K�́I M-1�͌����s�������Ől���ς�邯�ǁAR-1�͉��ɂ��ς��Ȃ�����A���I�v �@2. �����O�R�[�g�_�f�B�@�i0�[�E3�ʁj �@�u�^�C���X���b�v�v�l�^�B �@����Ȃ߂��Ⴍ����ɖʔ����̂ɁA����ł��D���ł��Ȃ�M-1�͂��炽�߂Č���������B�R���g�����˂ŏ�����Ȃ����ۂǃC���p�N�g�^���锭�����K�v�Ȃ�ł��傤�ˁB �@�قƂ�ǃC�`�������̃��x���Œ�����t����Ȃ�A���R�̋�����ƃR���i�̃��N�`�����A���ˉ���ƃ}���g�b�c�H��100�����ԈႢ�ɂ��ʔ����Ȃ̂ɑ��āA���X�g�̍]�˂̕��i�Ƒ��`�f�摺��50��������50���ԈႢ�Ȃ̂�ˁB�����������キ��������������Ȃ��B �@�N�������Ă����Y��܂������A�u1st���E���h�͓��_�������A�ŏI����̓{�^�����������邩�ǂ����̏����v�ł���ƁB�����O�R�[�g�_�f�B�́A���_�Ȃ�\���B��͍Ō�Ƀ{�^�����������鉽�������߂�Ƃ���܂ŗ��Ă���Ƃ͎v���܂��B���N����������Ă���邩�A�W�听�����҂������ł��B �@�u�n���h���������Ă��������v �@�u���A����^�C���}�V�����B���ē��Ǝv�����v �@3. ���⍁�@�i1�[�E2�ʁj �@�u��l�̊W�v�l�^�B �@�������܂菑�����Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă����̂ŁA�e�R����������Ƀ��f�B�A�Ō�����ŏI�R�����[�̃R�����g���悹�Ă����܂��B �@�E���{�l�u �@�u10�g�ڂɏo�Ă���3�g�ɏ����c����1���ڂŒn�����̂悤�Ɍ��ꂽ�̂��A���S�ɏ����x�z�����Ă����B���⍁�͂������ǂ�������2�{���v�Ȃ����⍁�̕����ǂ�������������ǁA�Ō�3�g�ɂȂ������͉��̓��Z�b�g����ׂ���Ǝv���ĂāA2�{�ڂ����Ō����Ƌْ����������v �@�E����� ��� �@�u�i���ߎ�́j��s���D���Ȃ��ˁB�l���������肷�邩��A���Ă�Ƃ���������āB�f���o���Ȃ���y����ł���Ă�̂��ȁA���Ă����Ƃ��B�F�������ǁA�͍��B���⍁���A�E�G�X�g�����h������v �@�E����u�炭 �@�u�ŏI����̎��͂Ƃɂ�����ԉ������Ă����l�B���̐l�����͂����ƃX�^�[�ɂȂ邾�낤���Ă����l�ɁB���˂̃e�N�j�b�N�]�X�ł͂Ȃ��A��ԃX�^�[�������邾�낤�Ȃ��Ďv���l�ɂ��������v �@�E�T���h�x�V �@�u�i���⍁�́j�ŏ����̂��ȁH ������}�C�i�X�ɂ͂��ĂȂ����A��������1�ŋْ����A���ł͋�C���T�b�ĂȂ�B����ł���ς肿�����1�{�ڂ��Ă��Ȃ������A���Ă����̂�����v �@�E�i�C�c�� �@�u�����O�R�[�g�_�f�B�͗����I�ȃl�^�ł͂Ȃ����̗ʂ��������B���⍁���E�G�X�g�����h�őS���݊p���������A�E�G�X�g�����h��I���R�́A���̑��̎���̋�C�����������ƁA���⍁��2�{�ڂ̍ŏ��ɐV�R������ŋْ������`������B�݊p�Ȃ̂Ń~�X�őI�Ԃ����Ȃ������v �@�E������g �@�u�����O�R�[�g�_�f�B�́A�Ō�̓X�g���[�g�����Ă��q��������ł͂Ȃ��A���n�Ɏ��s���������������B�E�G�X�g�����h�����⍁���A�ǂ������B�E�G�X�g�����h�͌���ɑh�����c�[�r�[�g�B���⍁�͂₷����B���N��M-1�̃L���b�`�R�s�[�w���˂�h��ւ���x�ŁA�c�[�r�[�g�����₷�����h��ւ������⍁����ԃ`�����s�I���ɂӂ��킵�����ȂƎv�����v �@�E�R�c�M�q �@�u�R���v���C�A���X����������鎞��ɁA���̃l�^�ł����Ƃ����Ƃ���B�F�������Ēʂ������Ƃ��w���̎肪�������̂��x�ƁB�Őゾ���ǁA�F�����ȋC�����ɂȂ�Ȃ������B�F�����������ȁA�ς��ȂƎv���Ă�Ƃ����˂��Ă��Ă����B�������肵���A�X�J�b�Ƃ����B�������ȁv �@�����@�B�ꐫ�ƌ��萫�̏��� �@����Ƀi�C�c���������Ă����̂́A�E�G�X�g�����h���D���������Ƃ��u�o�J�Ȍ|�l�͋}�ɓŐ㖟�ˎn�߂��肷���ł���B�����������Ƃ���Ȃ�����v�Ɣ�������ȂǁA��Ԑ��������O���Ă��܂����B�l�I�ɂ����2�Ӗ�������Ɖ��߂��Ă��āA1�̓E�G�X�g�����h�̃l�^�������̈����ł͂Ȃ��A���Y���Ȃ���˂������▭�ȃv���̐E�l�|�ł��邱�ƁB����1�͂��̌|�������N�ȍ~�͒ʗp���Ȃ����N�����̂��̂ł��邱�ƁB �@������l����ƃE�G�X�g�����h�D���͍��N�ȊO�ɂȂ������낤�ȁA�Ǝv���Ɣ[���̌��ʂɎv���Ă��܂��B���O�͐M�����Ȃ����ʂł����B �@�̓_���Ă݂� �@�P����A�C���^�[�l�b�g�ɂ���C�^���l���ۂ������ō̓_���Ă݂��̃R�[�i�[�I �@  �@�̓_�X���I�ɂ͑�g���߂������ł��B�ȑO�͎u�炭�t���Ǝ��Ă����̂ł����A�ߔN�͂ǂ��炩�̍D�݂��ς�����̂�����Ă��܂����B �@���N����N �@���肪�Ƃ��������܂����B �@M-1���L�A�V���v���ɐU��Ԃ�Ƃ������đS�R�ł����B �@����̂��߂����ɂ��܂ł��l�T�C�g�����Ă�������サ�����ł����A����Ȃ��Ƃ͂���܂���B���T�C�g�̓|�P�����ƃn�����Y�̃t�@���T�C�g�ł������܂��B �@����ł́A�悢���N���B�s�[�s�J�`���ł����B�i�G�Ȓ��K���킹�j |

�@�m���Ɂu�v�ł���B

�@���������{���߂���A���������ēǂݏI�����B

�@�Ȃ�قǁA���������{���������c�c�Ƃ������z���B

�@����͓�ɖ��������̖{�����r���[���Ă݂悤�Ǝv���B

�@�ŏ��Ɍ����Ă����ƁA�f��u�~���E�c�[�̋t�P�v�Ƃ͑S���W�����B�����I�ɉf����J��肱�̖{�̔��s����ł���A���Ȃ��Ƃ��{���ɂ����ăp���f�B���ӎ������ӏ��͑��݂��Ȃ��B

�@

�@�m���Ɂu�v�ł���B

�@���������{���߂���A���������ēǂݏI�����B

�@�Ȃ�قǁA���������{���������c�c�Ƃ������z���B

�@����͓�ɖ��������̖{�����r���[���Ă݂悤�Ǝv���B

�@�ŏ��Ɍ����Ă����ƁA�f��u�~���E�c�[�̋t�P�v�Ƃ͑S���W�����B�����I�ɉf����J��肱�̖{�̔��s����ł���A���Ȃ��Ƃ��{���ɂ����ăp���f�B���ӎ������ӏ��͑��݂��Ȃ��B

�@ �@���w���玞�v���ɐi�݁A�����USJ�̋ߗׂ������߂Ă܂����w�ɖ߂�B

�@�����ĒZ�����̂�ł͖������A�����ł͖�40km�̎R�����k����1�������o�������x���������̂ŁA�܂�������x�͂�����ƃ��x���W���Ă��܂���A�Ƃ����y���C�����ŗՂB

�@�]�k�������̃|�P�E�H�[�L���O�A�����g�͂ƂĂ��y����ł���Ă����̂����A�ߋ��Ɏ��{�����ۂ̓ǎ҂̕��̔����͂��Ȃ蔖�������B�����炭�u�����Ђ���������v�Ƃ����_�����Ȗ����߂��āA�u�Ӂ[��A�����v�݂����Ȋ����ɂȂ�̂��낤�B

�@�߂��Ⴍ����̗͂��g�����ɔ����������A���T�C�g���w�̃R�X�p�R���e���c�ł���B

�@�������͑ނ��ʛZ�тʏȂ݂ʂ̐��_�ŁA�䂪�����т��Ă����B��������l���B�S�Ă̓ǎ҂�u������ɂ������œ˂��i�ނ��Ƃɂ���B���Ȃ݂ɗF�B�͏��Ȃ������B

�@���@���@���@���@��

�@

�@���w���玞�v���ɐi�݁A�����USJ�̋ߗׂ������߂Ă܂����w�ɖ߂�B

�@�����ĒZ�����̂�ł͖������A�����ł͖�40km�̎R�����k����1�������o�������x���������̂ŁA�܂�������x�͂�����ƃ��x���W���Ă��܂���A�Ƃ����y���C�����ŗՂB

�@�]�k�������̃|�P�E�H�[�L���O�A�����g�͂ƂĂ��y����ł���Ă����̂����A�ߋ��Ɏ��{�����ۂ̓ǎ҂̕��̔����͂��Ȃ蔖�������B�����炭�u�����Ђ���������v�Ƃ����_�����Ȗ����߂��āA�u�Ӂ[��A�����v�݂����Ȋ����ɂȂ�̂��낤�B

�@�߂��Ⴍ����̗͂��g�����ɔ����������A���T�C�g���w�̃R�X�p�R���e���c�ł���B

�@�������͑ނ��ʛZ�тʏȂ݂ʂ̐��_�ŁA�䂪�����т��Ă����B��������l���B�S�Ă̓ǎ҂�u������ɂ������œ˂��i�ނ��Ƃɂ���B���Ȃ݂ɗF�B�͏��Ȃ������B

�@���@���@���@���@��

�@ �@

�@ �@�|�P�E�H�[�J�[������OK�B

�@

�@�|�P�E�H�[�J�[������OK�B

�@ �@�|�P�����Z���^�[�O���B�������X�^�[�g�n�_�A����уS�[���n�_�Ɛݒ肷��B

�@�������璷�����̂肪�n�܂�B�����̂����ɔ��Ε�������܂������ɂ��ǂ蒅�����Ƃ�z������ƁA�s�v�c�ȋC�����ɂȂ�B

�@���������Ă��Ă������ǂ��Ȃ邩������Ȃ��B�������Ă���ꏊ�ɂ܂��A���ė�����ۏȂǖ����B�ꎞ�Ԑ悾���ĒN��������Ȃ��B

�@�����̎�����A�����ɂ܂������ʼn�邩�H�\�\������m���߂邽�߂ɁA���͕����̂����m��Ȃ��B

�@����Ȃ��Ƃ��l���āA�Ȃ��B���o���l���ĂȂ��B�����Ă��鍡�K���ɍl�����B

�@���ۂ́A�����A����������`�`�I�I�@�Ƃ��������̒Z�p���n�~�`�����w���̃m���ł���B

�@���āA�����Ȃ肾��������蓹����B

�@

�@�|�P�����Z���^�[�O���B�������X�^�[�g�n�_�A����уS�[���n�_�Ɛݒ肷��B

�@�������璷�����̂肪�n�܂�B�����̂����ɔ��Ε�������܂������ɂ��ǂ蒅�����Ƃ�z������ƁA�s�v�c�ȋC�����ɂȂ�B

�@���������Ă��Ă������ǂ��Ȃ邩������Ȃ��B�������Ă���ꏊ�ɂ܂��A���ė�����ۏȂǖ����B�ꎞ�Ԑ悾���ĒN��������Ȃ��B

�@�����̎�����A�����ɂ܂������ʼn�邩�H�\�\������m���߂邽�߂ɁA���͕����̂����m��Ȃ��B

�@����Ȃ��Ƃ��l���āA�Ȃ��B���o���l���ĂȂ��B�����Ă��鍡�K���ɍl�����B

�@���ۂ́A�����A����������`�`�I�I�@�Ƃ��������̒Z�p���n�~�`�����w���̃m���ł���B

�@���āA�����Ȃ肾��������蓹����B

�@ �@�~�c�Z���^�[�r���B���ă|�P�����Z���^�[�I�[�T�J���������ꏊ���B�|�P�Z����2010�N�Ɍ��݂̑��13�K�ֈړ]���Ă���B

�@�O��̊���k��1���̎��͂����Ƀ|�P�Z�����������̂ŁA���݂ǂ��Ȃ��Ă��邩���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@

�@�~�c�Z���^�[�r���B���ă|�P�����Z���^�[�I�[�T�J���������ꏊ���B�|�P�Z����2010�N�Ɍ��݂̑��13�K�ֈړ]���Ă���B

�@�O��̊���k��1���̎��͂����Ƀ|�P�Z�����������̂ŁA���݂ǂ��Ȃ��Ă��邩���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@ �@����A�A�j���C�g�ɂȂ��Ă�B�����悤�ȓX�܂��������ȁc�B

�@���̓I�^�N�ł͂Ȃ��̂ł����������X�̂��Ƃ͂悭������Ȃ����A�����X����������Ă݂��B�ӂށc�c�ŋ߂̃A�j���͂悭������Ȃ��ȁc�c�B�������c�Ȃ�قǁc�c�B�I�^�N����Ȃ����番����Ȃ��ȁc�c�Ȃǂƃu�c�u�c�����Ȃ���30���قǓX���F�����B

�@���x�����X�^�[�g���B

�@����̍��ˉ��Ȃ�ɕ����ƁB

�@

�@����A�A�j���C�g�ɂȂ��Ă�B�����悤�ȓX�܂��������ȁc�B

�@���̓I�^�N�ł͂Ȃ��̂ł����������X�̂��Ƃ͂悭������Ȃ����A�����X����������Ă݂��B�ӂށc�c�ŋ߂̃A�j���͂悭������Ȃ��ȁc�c�B�������c�Ȃ�قǁc�c�B�I�^�N����Ȃ����番����Ȃ��ȁc�c�Ȃǂƃu�c�u�c�����Ȃ���30���قǓX���F�����B

�@���x�����X�^�[�g���B

�@����̍��ˉ��Ȃ�ɕ����ƁB

�@ �@

�@ �@�i�F�͏��X�ɔɉ؊X����Z��X�ւƕς��B

�@����n��i�ނƁA�قǂȂ����āc�c

�@

�@�i�F�͏��X�ɔɉ؊X����Z��X�ւƕς��B

�@����n��i�ނƁA�قǂȂ����āc�c

�@ �@

�@ �@�Ƃ̂��Ƃł���B

�@�ȂA�������������Ɍ������͎̂��������낤���B

�@

�@�Ƃ̂��Ƃł���B

�@�ȂA�������������Ɍ������͎̂��������낤���B

�@ �@��������������w��ԁB���S�ɏZ��X�ɓ���A�l�C���܂炾�B

�@�C�����オ���Ă��āA���ޗz�C�ł���B

�@�������Ē�������������y���݂͂�������B

�@�g�߂ȏꏊ�ł������������Ă݂�ƁA�ʔ������Ȃ��X����������A���������R�ƐG�ꍇ������A�������ߋ�̓�������������A�F�X�Ȕ���������B�m��Ȃ��ꏊ�Ȃ�Ȃ����炾�B

�@�C�ɂȂ�Η����~�܂�����B�m���߂���܂����������B��ꂽ��x�߂����B�ו�������������Ȃ��B�K�v�Ȃ̂̓|�P�E�H�[�J�[�Ə����̍D��S�B��l�̎U���A���ꂪ�|�P�E�H�[�L���O�ł���B

�@

�@��������������w��ԁB���S�ɏZ��X�ɓ���A�l�C���܂炾�B

�@�C�����オ���Ă��āA���ޗz�C�ł���B

�@�������Ē�������������y���݂͂�������B

�@�g�߂ȏꏊ�ł������������Ă݂�ƁA�ʔ������Ȃ��X����������A���������R�ƐG�ꍇ������A�������ߋ�̓�������������A�F�X�Ȕ���������B�m��Ȃ��ꏊ�Ȃ�Ȃ����炾�B

�@�C�ɂȂ�Η����~�܂�����B�m���߂���܂����������B��ꂽ��x�߂����B�ו�������������Ȃ��B�K�v�Ȃ̂̓|�P�E�H�[�J�[�Ə����̍D��S�B��l�̎U���A���ꂪ�|�P�E�H�[�L���O�ł���B

�@ �@�܂��ł��A���ݕ��͕K�v���B

�@�����������Ă����͂������A���������Ă��邤���Ƀr�[���ɕϐg���Ă����B

�@�X���݂͏��X�ɂ܂��ɉ؊X�ցB

�@

�@�܂��ł��A���ݕ��͕K�v���B

�@�����������Ă����͂������A���������Ă��邤���Ƀr�[���ɕϐg���Ă����B

�@�X���݂͏��X�ɂ܂��ɉ؊X�ցB

�@ �@��10�N�O�̊���k��1���Ō����������u�z�e�����܂����݂������B

�@�����A����1���u���Ƃڂ��r�[�o�[�v�Ƃ����z�e���������������͂������A����͌������Ȃ������B�ǂ���炻����͕Ƃ����悤���B

�@

�@��10�N�O�̊���k��1���Ō����������u�z�e�����܂����݂������B

�@�����A����1���u���Ƃڂ��r�[�o�[�v�Ƃ����z�e���������������͂������A����͌������Ȃ������B�ǂ���炻����͕Ƃ����悤���B

�@ �@�����ɂ��������O�̃��u�z�e��������ȁc�c�B

�@�������킵���ʂ���āA�i�ނ��ƊԂ��Ȃ��B

�@

�@�����ɂ��������O�̃��u�z�e��������ȁc�c�B

�@�������킵���ʂ���āA�i�ނ��ƊԂ��Ȃ��B

�@ �@

�@ �@

�@ �@���͐��̓s�ƌ����Ă���B���܂����݂��������A�������ĕ����Ă݂�Ɗm���ɐ�͑����B�̂��琅�H���g������������Ղ����������j���W���Ă���悤���B

�@

�@���͐��̓s�ƌ����Ă���B���܂����݂��������A�������ĕ����Ă݂�Ɗm���ɐ�͑����B�̂��琅�H���g������������Ղ����������j���W���Ă���悤���B

�@ �@

�@ �@��≓�����A����̓V��t��������B

�@

�@��≓�����A����̓V��t��������B

�@ �@�g���ȓ������ƁA�����̗��S�n�悢�B

�@

�@�g���ȓ������ƁA�����̗��S�n�悢�B

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@���͏��X�X���D�����B�X��ɕ��ԏ��i�����ĉ�邾���ł��O���Ȃ��B

�@�������������Ēߋ����ӂ��l�������Ă������A�����ԓ��₩�����߂��Ă����B�Q���̏��l����������ɋq�̖ڂ��������ƌĂэ��݂�������B�ߋ��ł͂��Ă��猩���ꂽ���i���v���Ԃ�ɖ߂��Ă��Ċ������v���B

�@����ɐ�i�ށB

�@����ɂ��Ă��A��͂葫��肪�d���B�y�[�X�������Ă��Ă���B�����������ł͂Ȃ������悤���c�c�B

�@

�@���͏��X�X���D�����B�X��ɕ��ԏ��i�����ĉ�邾���ł��O���Ȃ��B

�@�������������Ēߋ����ӂ��l�������Ă������A�����ԓ��₩�����߂��Ă����B�Q���̏��l����������ɋq�̖ڂ��������ƌĂэ��݂�������B�ߋ��ł͂��Ă��猩���ꂽ���i���v���Ԃ�ɖ߂��Ă��Ċ������v���B

�@����ɐ�i�ށB

�@����ɂ��Ă��A��͂葫��肪�d���B�y�[�X�������Ă��Ă���B�����������ł͂Ȃ������悤���c�c�B

�@ �@�������̋@�B30�~�̉������T�C�_�[�������B������̂��c�c�B

�@

�@�������̋@�B30�~�̉������T�C�_�[�������B������̂��c�c�B

�@ �@�⓹�ŗe�͂Ȃ��̗͂�����āB

�@

�@�⓹�ŗe�͂Ȃ��̗͂�����āB

�@ �@

�@ �@

�@ �@�����̃x���`�ɍ��|���āA�����Ŕ������X�|�[�c�V�����L����B

�@

�@�����̃x���`�ɍ��|���āA�����Ŕ������X�|�[�c�V�����L����B

�@ �@�������c�܂��^�C�K�[�X�����������c�B����D�����Ă܂��ȁc�c�B

�@15���قNjx���A�d�������オ��Ȃ��B

�@���͒m���Ă���B������������A�x��ɕ����n�߂�����炢���Ƃ��B�����������x�߂x�ނقǂ炳�͑����B

�@�܂��c�c����������Ƃ����撣���Ă݂邩�c�c�B

�@�����Ń��^�C�A���Ă�悤�ł͎R����̓��j�ȂǓ��ꖳ���ł���B

�@�x�����@�ł��H��������̂悤�ȓ݂������Ő�i�ށB

�@

�@�������c�܂��^�C�K�[�X�����������c�B����D�����Ă܂��ȁc�c�B

�@15���قNjx���A�d�������オ��Ȃ��B

�@���͒m���Ă���B������������A�x��ɕ����n�߂�����炢���Ƃ��B�����������x�߂x�ނقǂ炳�͑����B

�@�܂��c�c����������Ƃ����撣���Ă݂邩�c�c�B

�@�����Ń��^�C�A���Ă�悤�ł͎R����̓��j�ȂǓ��ꖳ���ł���B

�@�x�����@�ł��H��������̂悤�ȓ݂������Ő�i�ށB

�@ �@�ނށA���ׂ̃n���J�X�������Ă����Ƃ������Ƃ́c�c

�@

�@�ނށA���ׂ̃n���J�X�������Ă����Ƃ������Ƃ́c�c

�@ �@

�@ �@�l�����肪�ł��Ă���B�ǂ����哹�|�l����O�p�t�H�[�}���X�����Ă���悤���B

�@�ǂ�����͋A�邾���Ȃ̂ŁA�������Ă������Ƃɂ����B

�@50���炢�̍אg�̂������A�ۂ����Ɣ���4�i���d�˂Ă��̏�ɗ��A�N���o�b�g���I���悤�Ƃ��Ă���B

�@�����Ȕ��̏�ŕs����ȑ�����d�˂āA�T�d�ɗ����オ�낤�Ǝ��݂�B���x�����s���J��Ԃ��Ȃ�����A�ϋq���牞���̔�����āA���ɑ�Z�𐬌��������B

�@�哹�|�l�̂�������̓}�C�N��ʂ��Ă���������B

�@

�@�l�����肪�ł��Ă���B�ǂ����哹�|�l����O�p�t�H�[�}���X�����Ă���悤���B

�@�ǂ�����͋A�邾���Ȃ̂ŁA�������Ă������Ƃɂ����B

�@50���炢�̍אg�̂������A�ۂ����Ɣ���4�i���d�˂Ă��̏�ɗ��A�N���o�b�g���I���悤�Ƃ��Ă���B

�@�����Ȕ��̏�ŕs����ȑ�����d�˂āA�T�d�ɗ����オ�낤�Ǝ��݂�B���x�����s���J��Ԃ��Ȃ�����A�ϋq���牞���̔�����āA���ɑ�Z�𐬌��������B

�@�哹�|�l�̂�������̓}�C�N��ʂ��Ă���������B

�@ �@���ށA�������G�b�t�F�������������B

�@

�@���ށA�������G�b�t�F�������������B

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@�n���́c�c���̋@�H�H�H�H

�@�Ȃ�Ƃ��������B��̂ǂꂮ�炢���v������̂��䂾���c�c��H

�@

�@�n���́c�c���̋@�H�H�H�H

�@�Ȃ�Ƃ��������B��̂ǂꂮ�炢���v������̂��䂾���c�c��H

�@ �@

�@ �@�h�X���I�@�Ƃ����d�݂̂��鉹�����āB

�@

�@�h�X���I�@�Ƃ����d�݂̂��鉹�����āB

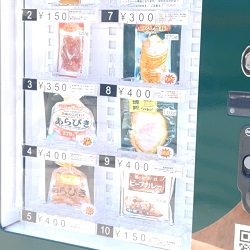

�@ �@�n������т��E�C���i�[�Q�b�g�B

�@���܂Ő��X�̃K�`�����Ă������A���U���g�œ����~���Ă����̂͏��߂Ă��B

�@���������A���ʂ̓��̂悤���B���̋@�ɔ����ĂȂ����i�Ȃ̂ł����Ȃ̂��ǂ����͕�����Ȃ��B�܂����̂��l�i�����ǂ����Ȃ̂��낤�B

�@����500�~�̃K�`�����B�����A�����I�I

�@

�@�n������т��E�C���i�[�Q�b�g�B

�@���܂Ő��X�̃K�`�����Ă������A���U���g�œ����~���Ă����̂͏��߂Ă��B

�@���������A���ʂ̓��̂悤���B���̋@�ɔ����ĂȂ����i�Ȃ̂ł����Ȃ̂��ǂ����͕�����Ȃ��B�܂����̂��l�i�����ǂ����Ȃ̂��낤�B

�@����500�~�̃K�`�����B�����A�����I�I

�@ �@

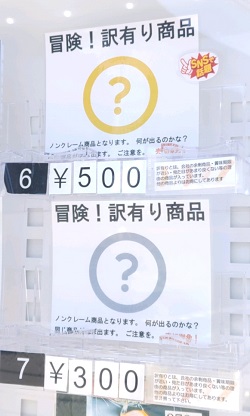

�@ �@�������ʂ̃E�C���i�[�ƃ��[�X�n�����Q�b�g�B

�@400�~�̏��i��2�Z�b�g�ɂȂ��Ă���B�ܖ������͂܂��]�T������B�����ڂ������Ȃ����A����͌��\�������B�ꉞ�A300�~�����������ƂɂȂ�B

�@���K�`���A�y�����c�c�i�K�`����D���j

�@���̎��̋@�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA���N�قǑO�ɋߏ��̐H�����H��Ђ��ݒu�����炵���B��Ζʂ�24���Ԃ��ł������闘����_���Ƃ����悤���B�R���i�Ђ����ݏo�����ςȎ��̋@�c�c���Ƃ��A�V�����r�W�l�X�l���ƌ����������B

�@����ɂ������ăK�`���`���̓Y�����B�܂�܂Ƃ͂܂��Ĕ����Ă��܂����B

�@�܂��ǂ��C���]���ɂȂ����B��i�����B

�@

�@�������ʂ̃E�C���i�[�ƃ��[�X�n�����Q�b�g�B

�@400�~�̏��i��2�Z�b�g�ɂȂ��Ă���B�ܖ������͂܂��]�T������B�����ڂ������Ȃ����A����͌��\�������B�ꉞ�A300�~�����������ƂɂȂ�B

�@���K�`���A�y�����c�c�i�K�`����D���j

�@���̎��̋@�ɂ��Ē��ׂĂ݂�ƁA���N�قǑO�ɋߏ��̐H�����H��Ђ��ݒu�����炵���B��Ζʂ�24���Ԃ��ł������闘����_���Ƃ����悤���B�R���i�Ђ����ݏo�����ςȎ��̋@�c�c���Ƃ��A�V�����r�W�l�X�l���ƌ����������B

�@����ɂ������ăK�`���`���̓Y�����B�܂�܂Ƃ͂܂��Ĕ����Ă��܂����B

�@�܂��ǂ��C���]���ɂȂ����B��i�����B

�@ �@

�@ �@���������ʼn��{�̓d�ԂƂ���Ⴂ�A�܂��ǂ������ꂽ���낤�B

�@�d�Ԃ��Ă�͊y�����֗����Ȃ��B

�@

�@���������ʼn��{�̓d�ԂƂ���Ⴂ�A�܂��ǂ������ꂽ���낤�B

�@�d�Ԃ��Ă�͊y�����֗����Ȃ��B

�@ �@�܂��������̋@�B

�@100���l���u�����ˁI�v�ƌ����Ă��邾�Ɓc�c�I�H�@�������l�C���c�c

�@���������̂�JARO�ɘA�����Ă������B

�@

�@�܂��������̋@�B

�@100���l���u�����ˁI�v�ƌ����Ă��邾�Ɓc�c�I�H�@�������l�C���c�c

�@���������̂�JARO�ɘA�����Ă������B

�@ �@

�@ �@�{���{���̋����̎��̋@�B�u�̏ᒆ�v�̒��莆���̏ᒆ�B���a�̍��肪���镗�i�ł���B�O��̃A���Ƃ����A��͂莄�͎��̋@���D�����B

�@

�@�{���{���̋����̎��̋@�B�u�̏ᒆ�v�̒��莆���̏ᒆ�B���a�̍��肪���镗�i�ł���B�O��̃A���Ƃ����A��͂莄�͎��̋@���D�����B

�@ �@

�@ �@�ٓV������k�サ���Ƃ���ŕǂɓ˂����������B

�@�S���̏����H�������ʂ�A���s�҂͗₽���̕ǂɑj�܂�Ēʍs�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B�ǂ̌������͑傫�Ȑ삾�B

�@�����A�������B�O��̒���ł́A�����ő��~�߂�H����Ė����Ă��邤���Ƀ^�C���A�b�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B����������͎��O�Ƀ��[�g���m�F�ς��B

�@

�@�ٓV������k�サ���Ƃ���ŕǂɓ˂����������B

�@�S���̏����H�������ʂ�A���s�҂͗₽���̕ǂɑj�܂�Ēʍs�ł��Ȃ��Ȃ��Ă���B�ǂ̌������͑傫�Ȑ삾�B

�@�����A�������B�O��̒���ł́A�����ő��~�߂�H����Ė����Ă��邤���Ƀ^�C���A�b�v�ɂȂ��Ă��܂��Ă����B����������͎��O�Ƀ��[�g���m�F�ς��B

�@ �@���̂悤�ɑ傫�����ֈ��āu������詓��v�i�������킸���ǂ��j�ƌĂ��ꏊ����Ί݂փA�N�Z�X����K�v������炵���B����̓����ł���قǑ傫�����H���O���|�C���g�͑��ɂȂ��B

�@��������̂��낤�Ǝv���Ă������A�������n�ɒ����ƁB

�@

�@���̂悤�ɑ傫�����ֈ��āu������詓��v�i�������킸���ǂ��j�ƌĂ��ꏊ����Ί݂փA�N�Z�X����K�v������炵���B����̓����ł���قǑ傫�����H���O���|�C���g�͑��ɂȂ��B

�@��������̂��낤�Ǝv���Ă������A�������n�ɒ����ƁB

�@ �@�����A������B�|����ł����ǁB

�@���̔p�Z�̂悤�ȉ������������u������詓��v�c�c�H�@�ǂ䂱�ƁH

�@

�@�����A������B�|����ł����ǁB

�@���̔p�Z�̂悤�ȉ������������u������詓��v�c�c�H�@�ǂ䂱�ƁH

�@ �@�G���x�[�^�[������B���ł͂Ȃ����肾�B�������́c�c

�@

�@�G���x�[�^�[������B���ł͂Ȃ����肾�B�������́c�c

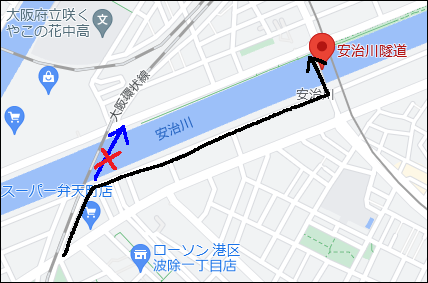

�@ �@����ʂ�n���g���l���������B

�@�q���������Ă��ĂȂ�Ƃ��s�C���ȒʘH�����A���������l���ʂ��Ă���B����ȂƂ��낪�������̂��c�B�����R��Ă��Ȃ����s���œV����m�F����B�������J�R��1���Ă��Ȃ��B

�@���ׂĂ݂�ƁA1944�N�ɍ��ꂽ�S���ł��������������ԃg���l���Ƃ̂��ƁB������Ƃ����������H�ł���B�S���͖�80���[�g���B�_�E�W���O�}�V�����g������s�[�s�[�G�C�h�Ƃ������Ă������B

�@�Ђ�����Ȃ��ɐl���s�������A���]�Ԃ������ăG���x�[�^�[�ɏ�荞�ސl�����邽�߁A�G���x�[�^�[���ɂ͗U�����̂���������B

�@

�@����ʂ�n���g���l���������B

�@�q���������Ă��ĂȂ�Ƃ��s�C���ȒʘH�����A���������l���ʂ��Ă���B����ȂƂ��낪�������̂��c�B�����R��Ă��Ȃ����s���œV����m�F����B�������J�R��1���Ă��Ȃ��B

�@���ׂĂ݂�ƁA1944�N�ɍ��ꂽ�S���ł��������������ԃg���l���Ƃ̂��ƁB������Ƃ����������H�ł���B�S���͖�80���[�g���B�_�E�W���O�}�V�����g������s�[�s�[�G�C�h�Ƃ������Ă������B

�@�Ђ�����Ȃ��ɐl���s�������A���]�Ԃ������ăG���x�[�^�[�ɏ�荞�ސl�����邽�߁A�G���x�[�^�[���ɂ͗U�����̂���������B

�@ �@���Ȃ݂ɃG���x�[�^�[�͌ߑO0������6���܂Œ�~���Ă���A���̊Ԃ͕��s�҂͊K�i����n�����։���Ēʂ��B�c����Ȑ[��ɂ�����ʂ�E�C������A�����B

�@�������u������詓��v�B�قց[�B�Ȃ��Ȃ��ʔ����B�Ȃ������˂���̂ł͂Ȃ��킴�킴�n���g���l���ɂ����̂����ׂĂ݂�A���j�̕��ɂȂ�c��������Ȃ��B

�@

�@���Ȃ݂ɃG���x�[�^�[�͌ߑO0������6���܂Œ�~���Ă���A���̊Ԃ͕��s�҂͊K�i����n�����։���Ēʂ��B�c����Ȑ[��ɂ�����ʂ�E�C������A�����B

�@�������u������詓��v�B�قց[�B�Ȃ��Ȃ��ʔ����B�Ȃ������˂���̂ł͂Ȃ��킴�킴�n���g���l���ɂ����̂����ׂĂ݂�A���j�̕��ɂȂ�c��������Ȃ��B

�@ �@�Ίݑ��֏o���B

�@���������̌����̉������O�ρA�����ł͕|������̂łǂ��ɂ����������ǂ��Ǝv���B

�@

�@�Ίݑ��֏o���B

�@���������̌����̉������O�ρA�����ł͕|������̂łǂ��ɂ����������ǂ��Ǝv���B

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@ �@���Ȃ��ފX�B�悤�₭���������I���B

�@���߂��܂������̐�`�������̂��͂邩�̂̏o�����Ɏv����B

�@�������l�̐l�Ƃ����������낤���B��������b�����Ă��Ȃ�������o���Ă��Ȃ�����ǁA���̐l�����ƍĂт���Ⴄ���Ƃ͋��炭�����Ȃ��̂��낤�B�ȂǂƈӖ��̖������Ƃ��l����B

�@�₽���S�̃W�����O����~�������Đi���̐�ɁB

�@

�@���Ȃ��ފX�B�悤�₭���������I���B

�@���߂��܂������̐�`�������̂��͂邩�̂̏o�����Ɏv����B

�@�������l�̐l�Ƃ����������낤���B��������b�����Ă��Ȃ�������o���Ă��Ȃ�����ǁA���̐l�����ƍĂт���Ⴄ���Ƃ͋��炭�����Ȃ��̂��낤�B�ȂǂƈӖ��̖������Ƃ��l����B

�@�₽���S�̃W�����O����~�������Đi���̐�ɁB

�@ �@�����O�Ɏ����������Ă����ꏊ�������Ă����B�����āB

�@

�@�����O�Ɏ����������Ă����ꏊ�������Ă����B�����āB

�@ �@

�@ �@

�@ �@����H�@���Ɍ����T���m���A��������S�������_�[�ɐi�����āc�c�Ȃ�������B��ꂷ���Č��o���Ă��B

�@�ɂ��Ă��A��������B����̋��������S�ɂȂ߂Ă����B

�@���傿����ƃ��x���W���Ă��܂���ƓK���Ɏn�߂����A�S���܂ꂩ�����B

�@����ł���Ȃɕm���ɂȂ��Ă�悤�ł́A�R������Ɠr���ōs���|���ȁc�c�B

�@����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A�A�H�ɒ����B

�@���@���@���@���@��

�@

�@����H�@���Ɍ����T���m���A��������S�������_�[�ɐi�����āc�c�Ȃ�������B��ꂷ���Č��o���Ă��B

�@�ɂ��Ă��A��������B����̋��������S�ɂȂ߂Ă����B

�@���傿����ƃ��x���W���Ă��܂���ƓK���Ɏn�߂����A�S���܂ꂩ�����B

�@����ł���Ȃɕm���ɂȂ��Ă�悤�ł́A�R������Ɠr���ōs���|���ȁc�c�B

�@����Ȃ��Ƃ��v���Ȃ���A�A�H�ɒ����B

�@���@���@���@���@��

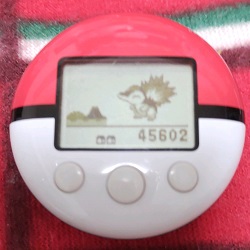

�@ �@�A���A�ŏI�I�Ƀ|�P�E�H�[�J�[��45602���B�悭�������B

�@�����͂����ƁA�R���r�j�ɍs�����Ƃ���d�J���ɂȂ邾�낤�B

�@���āA���C�����ĔѐH���ĐQ��ׁc�c�B

�@���@���@���@���@��

�@�ȏ�A�|�P�E�H�[�L���O����ҁA�����������肪�Ƃ��������܂����B

�@����2�x�Ƃ���Ȃ��Ƃ���I

�@

�@�A���A�ŏI�I�Ƀ|�P�E�H�[�J�[��45602���B�悭�������B

�@�����͂����ƁA�R���r�j�ɍs�����Ƃ���d�J���ɂȂ邾�낤�B

�@���āA���C�����ĔѐH���ĐQ��ׁc�c�B

�@���@���@���@���@��

�@�ȏ�A�|�P�E�H�[�L���O����ҁA�����������肪�Ƃ��������܂����B

�@����2�x�Ƃ���Ȃ��Ƃ���I

�@ �@�ł��A������Ƃ����y�����������ȁc�c�B

�@�ł��A������Ƃ����y�����������ȁc�c�B

�@���[�ށA�F��ȏ��i������ȁc�c

�@�c�c����H

�@

�@���[�ށA�F��ȏ��i������ȁc�c

�@�c�c����H

�@ �@

�@ �@

�@ �@�Ƃ��Ƃ��n�����Y�J�[�h�Q�[���ł���B

�@�F��������ƒ��1�͂������̂��Ƃ��낤�Ǝv���B

�@�����x����Ȃ������ł����B

�@���̃J�[�h�Q�[���𗷍s�̃����o�[�ɖ�������点��c�c���Ƃ��A�F�Ŋy�������Ƃ����킯�ł���B

�@�������v���e�B�[�Ȍ����ڂł��������ł���B�ǂ̂悤�Ȑ킢�ł���j�Ƃ��đS�͂�s�����A�������邱�Ƃ��̗v���B

�@�����ŁA���炩���߃��[����U���@���������Ă������Ǝv���B

�@

�@�Ƃ��Ƃ��n�����Y�J�[�h�Q�[���ł���B

�@�F��������ƒ��1�͂������̂��Ƃ��낤�Ǝv���B

�@�����x����Ȃ������ł����B

�@���̃J�[�h�Q�[���𗷍s�̃����o�[�ɖ�������点��c�c���Ƃ��A�F�Ŋy�������Ƃ����킯�ł���B

�@�������v���e�B�[�Ȍ����ڂł��������ł���B�ǂ̂悤�Ȑ킢�ł���j�Ƃ��đS�͂�s�����A�������邱�Ƃ��̗v���B

�@�����ŁA���炩���߃��[����U���@���������Ă������Ǝv���B

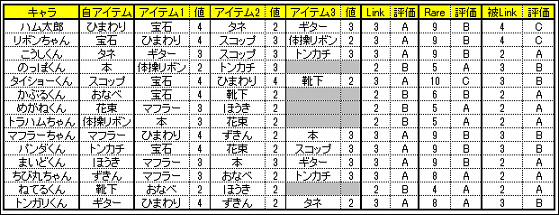

�@ �@���̃Q�[���͑S60���ō\������Ă���B

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@��H�@������Ƒ҂Ă�c�c

�@

�@���̃Q�[���͑S60���ō\������Ă���B

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@��H�@������Ƒ҂Ă�c�c

�@ �@����c�c

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@

�@����c�c

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@�E

�@ �@

�@ �@�y���[���z

�@�E��������ƁAUNO�Ɨގ������Q�[���B

�@�E�����L�����������͊e�L�����̃A�C�e���}�[�N���q���Ă����B

�@�E��D���Ȃ����Ώ����B

�@�E��b�f�[�^�i�Ǝ������̂��߂��Q�l���x�j

�@

�@�y���[���z

�@�E��������ƁAUNO�Ɨގ������Q�[���B

�@�E�����L�����������͊e�L�����̃A�C�e���}�[�N���q���Ă����B

�@�E��D���Ȃ����Ώ����B

�@�E��b�f�[�^�i�Ǝ������̂��߂��Q�l���x�j

�@ �@�y�l�@�z

�@�E�悭����ƃL�����ɂ���ē����Ɏ�̕肪����B

�@�E���̂��߁A�ɉ����Đ�J�[�h��ς��锻�f���K�v�B

�@�E�Ƃ͌����قډ^�Q�[�B�m���A�헪�A�L���͂������Ă��덷���낤�B

�@�y���]�z

�@�ł��X�^���_�[�h�ȃQ�[�����[�h�ƌ�����B

�@�u�n�����Y�~���{�������v�u�}�t���[�����~���ъۂ����v�u�^�C�V���[����~�˂Ă邭��v�ȂǃL�������m�̊W�����f����Ă���A�J�b�v�����O�̖ϑz������_�̓t�@���ɂƂ��Ċ������Ƃ��낾�낤�B

�@

�@�y�l�@�z

�@�E�悭����ƃL�����ɂ���ē����Ɏ�̕肪����B

�@�E���̂��߁A�ɉ����Đ�J�[�h��ς��锻�f���K�v�B

�@�E�Ƃ͌����قډ^�Q�[�B�m���A�헪�A�L���͂������Ă��덷���낤�B

�@�y���]�z

�@�ł��X�^���_�[�h�ȃQ�[�����[�h�ƌ�����B

�@�u�n�����Y�~���{�������v�u�}�t���[�����~���ъۂ����v�u�^�C�V���[����~�˂Ă邭��v�ȂǃL�������m�̊W�����f����Ă���A�J�b�v�����O�̖ϑz������_�̓t�@���ɂƂ��Ċ������Ƃ��낾�낤�B

�@ �@

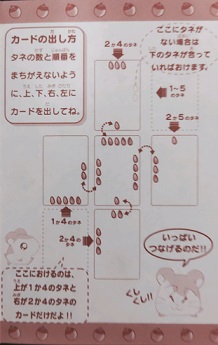

�@ �@�i�����̂ňꕔ�����\���j

�@�E���S�ɉ^�Q�[�B�n�����Y�ƃ^�C�V���[���������A�����ł��邩���J�M�B

�@�E�u�N���u���Ȃ��Ȃ�����Ō�ɏo�����l�������v�Ƃ�����̏��������B

�@�y���]�z

�@����̓N�\�Q�[��������Ȃ��B

�@

�@�i�����̂ňꕔ�����\���j

�@�E���S�ɉ^�Q�[�B�n�����Y�ƃ^�C�V���[���������A�����ł��邩���J�M�B

�@�E�u�N���u���Ȃ��Ȃ�����Ō�ɏo�����l�������v�Ƃ�����̏��������B

�@�y���]�z

�@����̓N�\�Q�[��������Ȃ��B

�@ �@�y���[���z

�@�E��D5���̃h���W�����B

�@�E��D����������u�X�g�b�v�v�������Ă����ōŏI�^�[���B

�@�E����̃L�����̑g�ݍ��킹�ɂ�荂���_����B

�@�E�u�ւ����I�v�Ɩ����Ƃő���̎̂ĎD������B�i�p�����I�I�j

�@�y�l�@�z

�@�E����ƃc������B������̏o���ƁA�ǂ��ŃX�g�b�v�������邩���J�M�B

�@�E�n�����Y�ƃ��{�������͓�����ɕK�����ނ̂ŋM�d�B

�@�E�t�Ɍ����A�G����������Ă�����e���p�C���߂��Ɠǂ߂�B

�@�E���[�J�����[���Łu�ǂ���v��uMM�ځ[�����v�ȂǓ�����𑝂₹�A��萷��オ�邾�낤�B

�@

�@�y���[���z

�@�E��D5���̃h���W�����B

�@�E��D����������u�X�g�b�v�v�������Ă����ōŏI�^�[���B

�@�E����̃L�����̑g�ݍ��킹�ɂ�荂���_����B

�@�E�u�ւ����I�v�Ɩ����Ƃő���̎̂ĎD������B�i�p�����I�I�j

�@�y�l�@�z

�@�E����ƃc������B������̏o���ƁA�ǂ��ŃX�g�b�v�������邩���J�M�B

�@�E�n�����Y�ƃ��{�������͓�����ɕK�����ނ̂ŋM�d�B

�@�E�t�Ɍ����A�G����������Ă�����e���p�C���߂��Ɠǂ߂�B

�@�E���[�J�����[���Łu�ǂ���v��uMM�ځ[�����v�ȂǓ�����𑝂₹�A��萷��オ�邾�낤�B

�@ �@

�@ �@�E���_�̓y�A��10�_�����A�u�Ђ܂��g�v�͎�D3����10�_�ƌ����������B�ň��A�o���ŃJ�E���g�������������_�܂ł��顃y�A�ɐ�ւ��锻�f������B

�@

�@�E���_�̓y�A��10�_�����A�u�Ђ܂��g�v�͎�D3����10�_�ƌ����������B�ň��A�o���ŃJ�E���g�������������_�܂ł��顃y�A�ɐ�ւ��锻�f������B

�@ �@�E������Ŗڂ������̂�5���g�����u���[���I�v�B���Ȃ��獑�m���o�̂悤�ł���B5���g���Ȃ畁�ʂɃt���n�E�X�i25�_�j����������������̂����A���͐ϋɓI�ɂ��[���I��_�������B�Ȃ������āH�@

�@�E������Ŗڂ������̂�5���g�����u���[���I�v�B���Ȃ��獑�m���o�̂悤�ł���B5���g���Ȃ畁�ʂɃt���n�E�X�i25�_�j����������������̂����A���͐ϋɓI�ɂ��[���I��_�������B�Ȃ������āH�@ �@�p���̂Ă��҂����������𐧂����ƌ����Ă��ߌ��ł͖����B

�@�������킢�ɂȂ肻�����B

�@�p���̂Ă��҂����������𐧂����ƌ����Ă��ߌ��ł͖����B

�@�������킢�ɂȂ肻�����B

�@���̃Q�[���͂܂��A�e������D����1���C�ӂ̃n�������I�сA��ɕ�����B���ꂪ

�@���̃Q�[���͂܂��A�e������D����1���C�ӂ̃n�������I�сA��ɕ�����B���ꂪ �@�Q�[�����J�n����A�J�[�h���z�t�����B���͎�D�̒�����

�@�Q�[�����J�n����A�J�[�h���z�t�����B���͎�D�̒����� �@�J�n��͐��^�[���A��Ƀn����������Ă����B���X�ɑI�������i������A�܂��N�������Ȃ��Â��ȓW�J�������B

�@�����Ŏ��͂�����ɏo���B

�@�G�̈�l�ɑ��čU�����d�|�����B

�@�J�n��͐��^�[���A��Ƀn����������Ă����B���X�ɑI�������i������A�܂��N�������Ȃ��Â��ȓW�J�������B

�@�����Ŏ��͂�����ɏo���B

�@�G�̈�l�ɑ��čU�����d�|�����B �@

�@ �@

�@